ドローンを安全に飛ばすために!機体登録の必要性と手続き方法を解説

- ドローンの機体登録って何?

- ドローン機体登録の方法はどうする?

- ドローンを機体未登録で飛ばすとどうなる?

ドローンを検討中または購入されたあなたは、上記のような疑問を持っていないですか?

「ドローンを購入して、機体登録が必要なのはわかっているけど、わからない!」思っている人は必見です。

この記事を読めば、ドローンの機体登録の重要性から、登録の方法まで全てがわかります。

ドローンの機体登録を怠ると、航空法違反になります。

せっかくドローンを飛ばすのを楽しみにしていたにも関わらず、そんな結末にはなりたくないですよね。

機体登録に関して自信がない人や詳しく知りたい人は、最後まで読んでください。

この記事では、実際の機体登録の入力画面を紹介しながら解説していきます。

機体登録がこれからの人は、一緒に進めていきましょう!

機体登録であなたの知りたい情報を目次でチェック

- 1. ドローン機体登録制度とは?【制度の基本を理解する】

- 1.1. なぜドローン機体登録が必要なのか?

- 1.1.1. 安全運航のための義務

- 1.1.2. 事故発生時の責任追及と原因究明

- 1.1.3. 無許可飛行の防止と法規制遵守

- 1.2. 機体登録の対象となるドローン

- 1.2.1. 重量100g以上のドローンが対象

- 1.2.2. 100g未満のドローンの注意点

- 1.2.3. 法改正による登録義務の変化

- 1.3. ドローン機体登録で知っておくべき最新情報

- 2. ドローンの機体登録方法は国土交通省のDIPS2.0から

- 2.1. 準備に必要な情報や物

- 2.1.1. 所有者の情報

- 2.1.2. 機体の情報

- 2.1.3. 改造した機体や自作した機体の場合

- 2.1.4. リモートIDが外付型の場合

- 2.1.5. 使用者の情報

- 2.1.6. 本人確認書類

- 2.1.6.1. オンラインで必要な本人確認書類

- 2.1.6.2. 郵送で必要な本人確認書類

- 2.2. 手数料

- 3. ドローン機体登録の手順を、ステップで解説

- 3.1. アカウントの開設

- 3.2. ドローン登録システムで登録申請

- 3.3. 手数料の支払い

- 3.4. 登録記号・登録情報の確認

- 4. ドローンの飛行ルール

- 4.1. 飛行禁止空域

- 4.1.1. 空港の周辺

- 4.1.2. 自衛隊基地や重要施設

- 4.1.3. 緊急用務空域

- 4.2. 許可・承認が必要な飛行

- 5. 安全運航のための注意事項

- 5.1. ドローン操縦者の心得

- 5.2. 操縦技術の習得

- 5.3. 保険加入

- 6. ドローン仲間を見つけよう

- 6.1. オンラインコミュニティは、最良の情報交換や交流の場

- 6.2. オフラインイベントは、飛行場所の共有や技術交流

- 6.3. おすすめのコミュニティー

- 7. まとめ:機体登録を済ませて安全なドローン飛行を!

- 7.1. この記事の要点まとめ

- 7.1.1. 機体登録は安全運航の第一歩

- 7.1.2. 登録手続きはDIPS2.0で

- 7.2. 今後のドローン業界の展望

- 7.2.1. ドローン技術の進化

- 7.2.2. 法規制の整備と緩和

OPENをタップすると目次が開きます。目次を開くとこの記事の内容がわかります。

ドローン機体登録制度とは?【制度の基本を理解する】

ドローンを飛行させるためのルールとして、2022年6月20日からドローンの機体登録制度が始まりました。

ドローンを安全に飛ばすために、機体登録は避けて通れない道となりました。

この制度は、ドローンを安心して楽しむため、そして万が一の事故を防ぐための、大切なルールです。

ここでは、ドローン機体登録制度の基本をしっかり理解していきましょう。

機体登録はドローンに関する法律の一つですが、安全な飛行のためには航空法全体を理解しておくことが不可欠です。

まず法律の全体像を把握したい方は、こちらの記事からご覧ください。

なぜドローン機体登録が必要なのか?

機体登録が必要な理由として、3つあります。

- 安全運航のための義務

- 事故発生時の責任追及と原因究明

- 無許可飛行の防止と法規制遵守

ドローンを安全に運行するため、ドローンが飛んでいても一般の人が安心してもらうために必要な制度とわかりますね。

下記から機体登録が必要な理由を紹介します。

安全運航のための義務

ドローンを安全に飛ばすために、機体登録は「義務」となっています。

ドローンの普及に伴い、少し残念ですが、事故やトラブルが増えてきたからです。

例えば、もしドローンが墜落して人にケガをさせてしまった場合、機体が登録されていれば、責任の所在が明確になり、適切な対応が迅速に行えます。

責任は、ドローンの安全な操縦や計画、準備に直結します。

ドローンを安全に、そして安心して飛ばすために、機体登録は不可欠です。

事故発生時の責任追及と原因究明

もしもの事故の時、責任の所在を明らかにし、原因を突き止めるために、機体登録が役立ちます。

機体が登録されていれば、所有者を特定できるため、責任の所在を明確にできます。

以前は、事故が起きても、誰がドローンを飛ばしていたのか分からず、責任の所在が曖昧になりがちでした。

しかし、機体登録制度により、責任の追及がスムーズになりました。

事故発生時の責任追及と原因究明のために、機体登録は非常に重要な役割を担います。

ドローンの機体登録は自動車でいうナンバープレートです

無許可飛行の防止と法規制遵守

ドローンの無許可飛行を防ぎ、ルールを守って安全に飛行させるため、機体登録は重要です。

登録されていないドローンは、無許可で飛行している可能性が高く、安全上のリスクが高まります。

例えば、飛行禁止区域を知らずにドローンを飛ばしてしまうと、航空法違反となります。

機体登録は、ドローンを飛行させる上でのルールを改めて意識するきっかけにもなります。

法規制を守り、無許可飛行を防ぐために、機体登録は欠かせない手続きです。

機体登録の対象となるドローン

機体登録の対象となるドローンは、実は重量によって決まっています。

あなたのドローンは登録が必要なのか、それとも対象外なのか?

ここではしっかり確認しておきましょう。

100g未満のドローンをお持ちの方も、安全に飛行するために知っておくべき重要なポイントがあります

重量100g以上のドローンが対象

機体登録が必要なのは、重量が100g以上のドローンです。

100g以上のドローンは、落下した場合に人にケガをさせるリスクが高く、安全上の配慮が必要だからです。

一般的なペットボトルの水が入った状態の重量が約500gです。

100g以上のドローンは、それ以上の重さになることもあります。

もし落下した場合の危険性を考慮すると、登録は必須といえるでしょう。

100g以上のドローンを所有している方は、忘れずに機体登録を行いましょう。

100g未満のドローンの注意点

100g未満のドローンは、現時点では機体登録の義務はありませんが、安全に注意して飛行させる必要があります。

100g未満のドローンであっても、人にぶつかればケガをさせる可能性はあります。

例えば、100g未満のトイドローンでも、プロペラがむき出しになっていると、顔などに当たると危険です。

安全に配慮して飛行させましょう。

100g未満のドローンを飛行させる際も、安全第一で楽しんでください

法改正による登録義務の変化

ドローンの機体登録に関するルールは、法改正によって変更される可能性があります。

ドローン技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、法規制も適宜見直されるからです。

過去にも、ドローンに関する法規制は何度か改正されています。

常に最新の情報を確認するようにしましょう。

ドローンの法規制は常に変化するため、最新の情報をチェックしましょう。

ドローン機体登録で知っておくべき最新情報

ドローン機体登録制度は、常に変化しています。

最新情報を知らずに手続きを進めてしまうと、無駄な手間や時間を費やしてしまう可能性があります。

ここでは、2025年1月時点での最新情報をまとめました。

実際に国土交通省から令和7年1月6日も「無人航空操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が発表されました。

このルールは令和7年2月からスタートします。

内容は、無人航空機操縦者技能証明に対する行政処分(取消しや効力停止)と行政指導の基準を定めたものです。

機体登録に関しても、機体登録を受けていない機体を供用した場合、8点の違反点数が科せられます。

▶︎【国土交通省】無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準

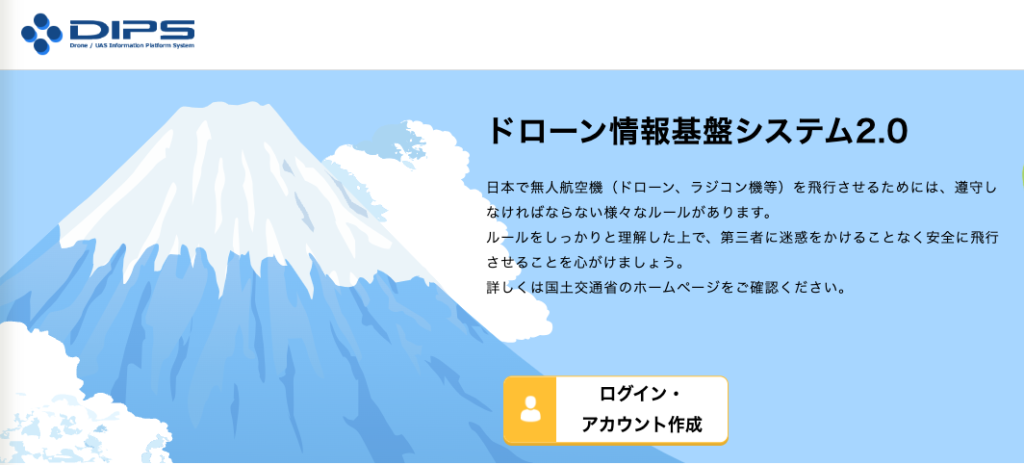

ドローンの機体登録方法は国土交通省のDIPS2.0から

ドローンの機体登録は、国土交通省のドローン情報基盤システム2.0、「通称DIPS2.0」から行います。

DIPS2.0は、航空法に基づくドローンの登録申請の他、以下の各種手続きが可能です。

- 飛行許可・承認申請

- 飛行計画の通報・確認等

準備に必要な情報や物

ドローンの機体登録には、所有者の個人情報、 本人確認書類、および手数料が必要です。

個人で登録する時の情報や必要な物を紹介します。

所有者の情報

- 指名

- 住所

- 生年月日

- メールアドレス

機体の情報

- 製造者名

- 型式名

- 機体の種類

- 製造番号

- リモートID搭載の有無

次の項目に該当するドローンは、追加の情報が必要です。

改造した機体や自作した機体の場合

- 機体重量

- 最大離陸重量

- 機体寸法

- 改造の概要 ※改造した機体の場合

- 機体の画像(全体/上面、前面、側面、操縦装置)

リモートIDが外付型の場合

- リモートID機器製造者名

- リモートID機器形式

- リモートID機器製造番号

外付型リモートIDに関して詳しく解説している記事もあるので、ぜひこちらも参考にしてみて下さい。

▶︎ リモートIDで安心飛行!ドローンユーザーが知っておくべき知識

また、制度の原文や最新情報については、国土交通省の公式サイトも合わせて確認しましょう。

使用者の情報

所有者と使用者が同じであれば、入力を省略できます。

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- メールアドレス

本人確認書類

本人確認には、オンラインと郵送の二つの方法があります。

オンラインで必要な本人確認書類

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- パスポート

郵送で必要な本人確認書類

| 1種類で受付可能なもの(コピー不可) | 2種類で受付可能なもの(コピー可) |

|---|---|

| ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書 ・戸籍の謄本もしくは抄本 ・印鑑登録証明書 | ・運転免許証又は運転経歴証明書 ・各種保険証 ・マイナンバーカード ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・国民年金手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 |

手数料

マイナンバーカードでの本人確認が一番手数料が安いです。

複数機体を同時に申請する場合は、2台目以降の手数料が減額されます。

| 本人確認方法 | 手数料 |

|---|---|

| マイナンバーカード | 1台目:900円 2台目以降:890円 |

| 運転免許書・パスポート・本人確認の郵送 | 1台目:1,450円 2台目以降:1,050円 |

Webで登録で完結できるなら、かなり便利ですね!

ドローン機体登録の手順を、ステップで解説

ドローンを入手したらDIPS2.0でドローンの機体登録をしましょう。

ここからはドローンの機体登録の手順を詳しく解説します。

アカウントの開設

はじめてDIPS2.0を利用する人は、アカウントを開設を行います。

アカウントの開設の開始

DIPS2.0にアクセス

ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する

アカウントを開設するページに進み、利用規約に同意します。

アカウントの開設に必要な情報を入力する

名前や住所、連絡先等の必要な情報を入力します。

入力した情報を確認してアカウントを開設する

入力した情報に誤りが無い事を確認してアカウントを開設します。

アカウントの開設の完了

入力したメールアドレスにログインIDが通知されます。

以上で、アカウントの開設が完了します。

引き続き登録を行う場合は、DIPS2.0にログインします。

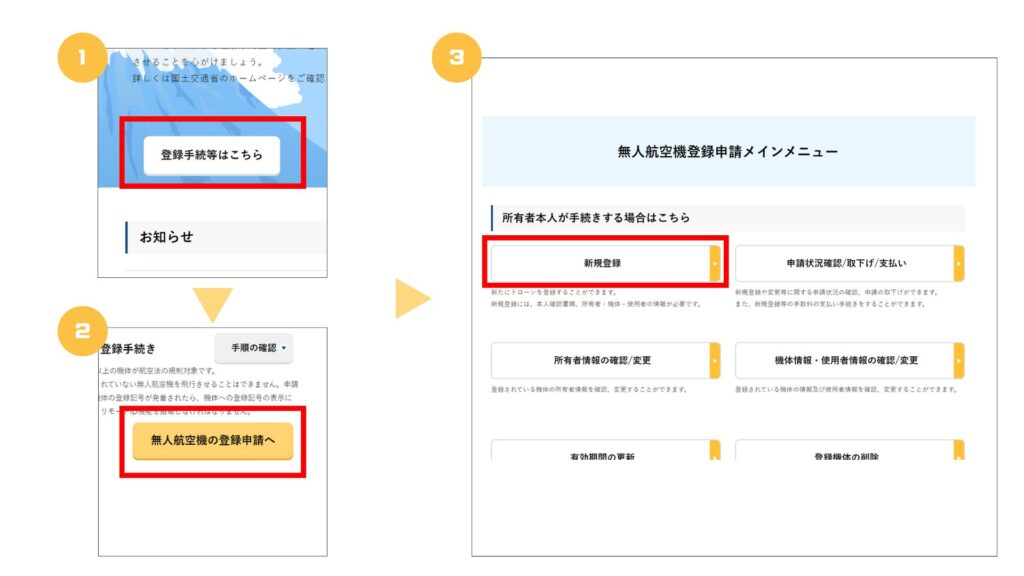

ドローン登録システムで登録申請

DIPS2.0のアカウントの開設が出来たら、ドローンの登録申請を行います。

DIPS2.0にアクセスする

ログイン又はログイン・アカウント作成のボタンを押します。

ID・パスワードを求められたら、開設したIDとパスワードでログイン。

無人航空機登録申請メインメニューの「新規登録」のボタンを押す

ログイン後は次の順番に進めます。

- 登録の手続きはこちら

- 無人航空機の登録申請

- 新規登録

本人確認方法を選択して本人確認を行う

本人確認方法を選択したら「次へ進む」ボタンを押す

ここでは、スマートフォンの準備が必要です。

選択した本人確認方法に従って外部サイト又はアプリが開くきます。

外部サイトやアプリの操作方法は、下記の資料に詳しく紹介されています。

本人確認が完了すると、所有者情報を入力するページに進みます。

新規登録する機体の所有者情報を入力

入力が完了したら「機体情報の入力」ボタンを押します。

機体情報の入力画面が開きます。

登録する機体の情報を入力

入力が完了したら「使用者情報の入力」ボタンを選択します。

一度に20台まで同時に機体を登録可能です。

複数の機体を登録する場合は「他の機体情報を続けて入力」ボタンを押します。

機体の使用者の情報を入力

所有者と使用者が同一人物の場合は「はい」ボタンを選択します。

入力が完了したら「入力した情報の確認」ボタ ンを押します。

送信されるダイアログが表示されます

所有者として登録したメールアドレスと、電話番号に確認用の通知が送信されるダイアログが表示されます。

問題が無ければ「OK」ボタンを押す。

入力した所有者情報・機体情報・使用者情報を確認

入力内容に問題がなければ「登録申請」ボタンを押します。

メール を確認し到達確認の手順へ進む

マイナンバーカードで本人確認を行った場合は、認証のためにマイナンバーカードを読み取る必要があります。

「署名用電子証明書の暗証番号(6桁~16桁)」と「利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)」を入力します。

到達確認が完了すると申請操作完了

手数料の支払い

機体登録の申請について、航空局で確認が終了すると、以下の情報がメールアドレスに通知されます。

送られてきた情報と手数料の支払い方法を準備します。

- 手数料納付番号

- 納付用URL

| 支払い方法 | ・クレジットカード ・キャッシュカード ・インターネットバンキングの口座 |

手数料の納付を開始

DIPS2.0にアクセス

申請した手続きの一覧を開く

メインメニューの「所有者本人が手続きする場合はこちら」の枠の中にある「申請状況確認/取

下げ/支払い」ボタンを選択します。

手数料を納付する

クレジットカード、又はインターネットバンキング、ATMから納付を行います。

手数料の納付が完了

全ての手続きが完了すると、メールアドレスに通知が届きます。

手数料の納付完了後、登録記号発番までに通常1~5開庁日程度かかります。

ドローン登録システムで登録記号の確認を行ってください。

登録記号・登録情報の確認

所有機体情報の詳細画面で、登録記号と登録情報を確認します。

登録記号・登録情報の確認の開始

DIPS2.0にアクセスします。

所有機体の一覧を開く

メインメニューで「機体情報・使用者情報の確認/変更」ボタンを選択します。

登録記号・登録情報を確認する

所有機体の一覧で登録記号・登録情報を確認する機体の詳細を開き、登録記号と登録情報を確認します。

登録記号・登録情報の確認完了

無人航空機を飛行させる場合は、登録記号の表示が必要です。

登録記号をどこに表示すればいいのかわからない人はいませんか?

下記の記事で登録番号について詳しく解説しているので参考にしてみて下さい。

複数の工程がありますが、事前に把握しておくと、スムーズですね

ドローンの飛行ルール

ドロ-ンの登録が完了すると、ひとつ飛行の条件をクリアできました。

次は、実際にドロ-ンを外で飛ばための飛行ルールを確認しましょう。

法律を順守して、ドローンを安全に楽しく飛ばすためのルールの理解は重要ポイントです。

ドローン飛行ルールに焦点を当て、具体的な内容を解説します。

飛行禁止空域

ドローンは、どこでも自由に飛ばせません。

ドローンは、特定の場所の上空飛行が禁止されているからです。

飛行禁止空域を設けるのは、航空機の離着陸や国の安全管理のため、ドローンによる事故やトラブルを未然に防ぐ目的です。

ここでは、主なドローンの飛行禁止空域をご紹介いたします。

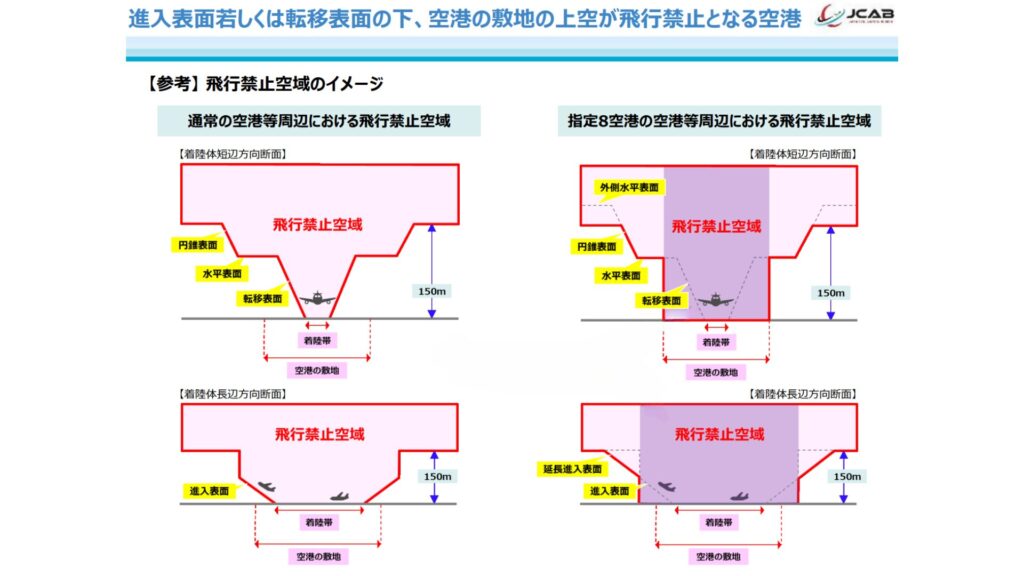

空港の周辺

航空機の離着陸の安全を確保するため、空港の周辺の上空の空域は飛行禁止区域となっています。

航空法に基づく制限として、制限表面が設けています。

制限表面には下記の分類があります。

| 進入表面 | 航空機の離陸直後又は最終着陸の際の運航の安全を確保するための表面 |

| 転移表面 | 航空機が、 着陸のための進入を誤ったときに脱出 する際の旋回時の安全を確保するための表面 |

| 水平表面 | 航空機の安全な離着陸経路を確保するために滑走路の中心に円形で設定される表面 |

| 延長進入表面 | 精密進入方式による航空機の最終直線進入の安全を確保するために、進入表面の延長上に設け られている制限表面 |

| 円錐表面 | 大型化や高速化により旋回半径等が増大した航空機の空港周辺での旋回飛行等の安全を確保するために必要な制限表面 |

| 外側水平表面 | 航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な制限表面 |

▶進入表面若しくは転移表面の下、空港の敷地の上空が飛行禁止となる空港

自衛隊基地や重要施設

防衛大臣が指定する対象施設の敷地や区域とその周辺のドローンの飛行は注意しましょう。

その300メートルの地域の上空が飛行禁止となっています。

国の重要施設及び、その周辺300mの周辺地域の上空のドロ-ンの飛行も禁止されています。

具体的な対象施設は、警察庁のホームページに掲載されています。

緊急用務空域

警察、消防活動等緊急用務を行うための規制です。

緊急用務を行う航空機の飛行が想定される場合に、ドローンの飛行を原則禁止する空域が設定されます。

緊急用務空域は、航空局ホームページ、X(旧 Twitter)にて周知されます。

許可・承認が必要な飛行

次の場所では国土交通大臣の飛行許可が必要です。

安全性を確保し許可をされた場合は、飛行が可能です。

- 空港等周辺及び150m以上の空域

- 人口集中地区(DID地区)

以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。

- 夜間の飛行

- 目視外での飛行

- 人又は物件から30mの距離を取らない飛行

- 物の投下・水を含む散布を行う飛行

特定飛行

紹介した許可・承認が必要なドローンの飛行は「特定飛行」といいます。

ドロ-ンの登録が完了しても、飛行の申請を行い許可・承認がされないと飛行できません。

▶ 国土交通省の無人航空機の飛行許可・承認手続のホームページ

このように、ドローンの飛行には機体登録以外にも様々な法律やルールが関わってきます。

ドローンに関する法律を体系的にまとめたこちらの記事で、知識をさらに深めておきましょう。

ドロ-ンの登録の次は、飛行の申請があるんですね!

安全運航のための注意事項

ドローンの操縦者の責任として、航空法で決められたルールを守り安全性の高い飛行や、賠償責任の補償の検討が必要です。

ドローン操縦者の心得

飛行前後の安全確認を実施しましょう。

飛行中だけではなく、飛行前から安全確保を考えた行動が重要です。

飛行後の安全確認も、飛行の結果を振り返ると共に、次回の安全飛行に向けた準備として重要な取り組みです。

確認内容の参考になるのは、無人航空機の飛行の安全に関する教則です。

飛行の安全確保のために重要な飛行の準備や、点検事項を教則の「無人航空機操縦者の心得」「運行上のリスク管理」での確認と内容の理解が大切です。

操縦技術の習得

ドローンの安全な飛行を実施するのは、ルールの把握と共に操縦技術の向上も必要です。

登録したドローンで飛行練習を行う事や、航空法の規制がないトイドローンを使い練習を積み重ねましょう。

トイドローンであれば、宅内でも容易に飛行練習が可能です。

どの様な練習を積めばよいか迷う人は、国土交通省が作成した航空局標準マニュアルが参考になります。

マニュアルの参照項目は、「無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項」です。

加えて、自宅の練習でも使えるドローンを他の記事で紹介しています。

練習用ドローン選びに迷っている人は、ぜひ記事を読んでみてください。

▶︎【初心者向け】練習用ドローンを選ぶ上で大切な3つのポイント

保険加入

ドローンの飛行について、万が一の時の補償である保険加入を検討しましょう。

ドローンの飛行は、いくら準備と技術の精度を高めても、事故を0にすることはできません。

万が一、ドローンが墜落や人や物と接触などが発生すると、被害が大きくなることが想定されます。

しかし、ドローン保険を選ぶにしても、何を選べば良いか判断つきませんよね?

例えば、DJIの対象製品には、機体購入時に1年間の無償の賠償責任保険が付いています。

この保険の補償は、対人と対物の賠償が対象です。

登録を行わないと補償されませんので、忘れずに実施しましょう。

DJI公認の無償保険は、エアロエントリー株式会社が提供しています。

DJI以外のドローンの保険も、有償で提供されています。

保険会社の選定に迷う人は、候補の一つとして検討してみましょう。

ほかには、ドローン保険と便利機能アプリサービスを統合したSORAPASS careもお勧めです。

SORAPASS careは保険とローン飛行支援地図をセットにしたサービスです。

この補償内容は、対人と対物の賠償です。

特徴として、この保険の補償は、加入した人が所有する機体すべてが対象です。

多くの保険では、機体に対して保険が紐づきますが、こちらは人に紐づくといっていいでしょう。

料金は、業務利用およびホビー利用の補償がセットとなって年間5,000円です。

保険料として考えても低コストなため、迷った際の選択肢として、加えてみるのもいかがでしょうか?

保険のサービス提供は、損害保険ジャパン株式会社です。

ドロ-ンを無保険で飛ばすのは怖いですね

必ず予算に組み込んでおきましょう!

ドローンに関する保険について、必要性やなぜ必要かについて解説した記事もあります。

この記事を読むと、ドローン保険の重要性をより理解が出来るでしょう。

▶︎ ドローン事故のリスクと保険の重要性!安心して飛ばすドローン保険ガイド

ドローン仲間を見つけよう

ドローンを始めた人は、知識やスキルを高める必要があります。

なぜなら、ドロ-ン関連情報や取り巻くビジネス環境も、急速に変化しているからです。

ドローンに携わる仲間を見つけ、あなたのスキルアップを図ることがその近道です。

オンラインコミュニティは、最良の情報交換や交流の場

ドローンを始めた人にとって、オンラインコミュニティは、情報交換や交流の場として非常に相性が良いです。

ドローンの活用シーンは、年々増加しています。

しかし、あなたの周囲にドローンを飛ばす人は、まだ少ないのではないでしょうか。

オンラインコミュニティなら、住んでいる場所や世代に関わらず交流が持てます。

オンラインコミュニティでは、最新のドローン技術や飛行方法、見逃しがちな法規制など、重要な情報が共有される事も多いです。

オンラインコミュニティに参加すれば、初心者から経験豊富なパイロットまで、互いに学び成長できます。

オフラインイベントは、飛行場所の共有や技術交流

一方、オフラインイベントも、ドローン仲間を見つけるための重要な手段です。

オフラインイベントでは、参加者が実際にドローンを飛ばす機会があり、飛行場所の共有や技術交流が行われます。

また、空撮やドローンレースなど、特定のテーマを持ったイベントも多く開催されています。

これらのイベントは、ドローンを始めた人が、共通の興味を持つ人々と出会えます。

実体験でより深くの情報を共有する絶好の機会です。

おすすめのコミュニティー

ドローン国家資格ナビでは、ドロビジをおすすめします。

ドローンコミュニティとして200人以上のメンバー数を誇り、ドローンに興味を持ったばかりの人から、ドロ-ン業務のプロまで幅広い層が参加しています。

ドロビジでは、あなたの知りたい事やチャレンジしたい事や、ビジネスのヒントが見つかる事でしょう。

やはり、仲間は重要ですね

みんなで楽しく有意義にドロ-ンを続けていこう!

まとめ:機体登録を済ませて安全なドローン飛行を!

この記事では、ドローン機体登録の必要性から具体的な手続き方法、そして安全な飛行のための注意点まで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめ、今後のドローン業界の展望について考えてみましょう。

この記事の要点まとめ

この記事で解説してきた内容を、ここで改めて振り返りましょう。

機体登録は、ドローンを安全に飛ばす上で欠かせない手続きであり、その重要性を再認識しましょう。

機体登録は安全運航の第一歩

この記事では、ドローンを安全に飛行させるために、機体登録が義務付けられていることを解説しました。

なぜなら、機体登録は、事故発生時の責任追及や原因究明、無許可飛行の防止に不可欠だからです。

例えば、機体登録を怠ると、万が一の事故の際に、責任を問われる可能性があります。

機体登録は、ドローンを安全に飛ばすための第一歩です。

登録手続きはDIPS2.0で

具体的な登録方法については、国土交通省のDIPS2.0を利用することをご説明しました。

DIPS2.0は、オンラインで簡単に機体登録ができる便利なシステムです。

例えば、DIPS2.0では、アカウント開設から登録申請、手数料支払いまで、全ての手続きをオンラインで完結できます。

DIPS2.0を活用し、スムーズな登録手続きを完了させましょう。

今後のドローン業界の展望

ドローン業界は、今後もますます発展していくことが予想されます。

技術革新や法規制の変化を踏まえ、今後のドローン業界の展望について考えてみましょう。

ドローン国家資格ナビでもドローン関連の情報を発信し続けていくので、ぜひブックマークをお願いします。

ドローン技術の進化

ドローン技術は、AIやセンサー技術の進化に伴い、ますます高度化していくと考えられます。

より安全で効率的なドローン運用を実現するため、技術革新が不可欠だからです。

今後の機体も自動飛行技術や衝突回避技術が進化することで、ドローンの活用範囲はさらに広がっていくでしょう。

今後のドローン技術の進化に期待しましょう。

法規制の整備と緩和

ドローン業界の発展に伴い、法規制の整備と緩和が進むことが予想されます。

法規制は、ドローン技術の進歩や社会情勢の変化に合わせて、柔軟に見直される必要があるからです。

法規制の動向を常にチェックしましょう。

この記事を読んで、ドローン機体登録の重要性を理解していただけたと思います。

機体登録が完了したら、この記事で解説した飛行ルールや安全運航の注意事項を必ず守り、安全なドローン飛行を心がけましょう。

最後までありがとうございました!