【データで見る】ドローン事故の全原因10選と、二度と墜落させないための全対策

あなたはドローン、本当に安全に飛ばせていますか?

「自分は大丈夫」

そう思っていても、たった一度の操縦ミスが、数十万円の機体とあなたの社会的信用を、一瞬で地に墜とす可能性があります。

多くの人は「機体の故障」や「急な突風」を恐れますが、それは真実の一面に過ぎません。

国土交通省が公表する244件の全事故事例(令和4年12月以降)を徹底分析した結果、衝撃の事実が判明しました。

墜落事故の実に84.8%は、防げたはずの「準備不足や判断ミス」によって引き起こされているのです。

ドローン事故の多くがヒューマンエラーによって、起こされています。

この記事では、その全データ分析から導き出した「墜落の10大原因」を根拠と共に示し、二度と事故を起こさないための『完璧な安全運航システム』を、具体的なチェックリストと手順で提供します。

この記事を最後まで読めば、あなたはもう「事故の不安」に怯える初心者ではありません。

ここで紹介したデータが自信を持ってドローンを飛ばせるプロへと変貌しているはずです。

- 1. 【衝撃の事実】これがドローン事故の全貌だ。あなたの「大丈夫」は通用しない

- 1.1. ドローンの事故と重大インシデントには定義が決まっている

- 1.1.1. 【事故】(報告義務あり)

- 1.1.2. 【重大インシデント】(報告義務あり)

- 1.2. 国内ドローン事故事例:墜落原因の8割は『ヒューマンエラー』という現実

- 1.3. 「慣れた場所だから」が命取り。プロに聞いた、事故に繋がる典型的な油断3つ

- 1.3.1. 油断1:飛行前チェックの形骸化

- 1.3.2. 油断2:環境変化の軽視

- 1.3.3. 油断3:過信によるリスク軽視

- 1.4. あなたは予備軍ではないか?事故を起こすパイロットに共通する危険な兆候

- 2. なぜ事故は起きるのか?データから導く「墜落の10大原因」完全分類

- 2.1. 【対策可能】あなたの意識が招く事故原因6選(操縦者エラー編)

- 2.1.1. 原因1:準備・確認不足(123件)

- 2.1.2. 原因2:不適切な操縦(26件)

- 2.1.3. 原因3:障害物との接触(16件)

- 2.1.4. 原因4:判断ミス・過信(8件)

- 2.1.5. 原因5:法令・ルールの知識不足

- 2.1.6. 原因6:心身の不調

- 2.2. 【対策困難】機体と環境が牙を剥く事故原因4選(外部要因編)

- 2.2.1. 原因7:機体の不具合(35件)

- 2.2.2. 原因8:制御・通信不能(GPSロスト・電波干渉)(20件)

- 2.2.3. 原因9:環境要因(天候急変など)(5件)

- 2.2.4. 原因10:原因不明

- 3. 二度と墜落させないための「完璧な安全運航システム」

- 4. それでも事故が起きたら?その時、あなたを守る『危機管理マニュアル』

- 4.1. 【国交省教則準拠】墜落直後、冷静に行動するためのアクションプラン

- 4.2. 【画像解説】DIPS2.0での事故報告、全手順を1ステップずつ丁寧に解説

- 4.2.1. ステップ1:DIPS2.0にログインする

- 4.2.2. ステップ2:事故報告メニューへ進む

- 4.2.3. ステップ3:新規報告の種類を選択する

- 4.2.3.1. DIPS2.0で飛行許可・承認申請をしていた飛行の場合

- 4.2.3.2. 許可が不要な飛行や、紙で申請した場合

- 4.2.4. ステップ4:事故情報を入力する

- 4.2.5. ステップ5:最終確認と報告

- 4.3. 修理費用は?保険は使える?知らないと損するお金と法律の全知識

- 4.3.1. ドローン保険は「他人への補償」と「自分への補償」の2種類

- 4.3.2. 具体的なドローン保険の一例

- 4.3.2.1. 墜落して機体を紛失した場合の「捜索・回収費用」

- 4.3.2.2. 事故現場の「残存物取片づけ費用」

- 4.3.2.3. 再発防止のための「再講習費用」

- 4.3.2.4. 業務が止まる間の「代替機レンタル費用」(オプション)

- 4.3.3. 保険金を請求する際の「絶対的なルール」

- 4.3.3.1. 警察への事故届出を必ず行うこと

- 4.3.3.2. DIPS2.0への事故報告を怠らないこと

- 5. まとめ:『再現性のある安全飛行』。安全知識で、自信のフライトへ

- 5.1. あなたがこの記事で手に入れた「3つの自信」

- 5.1.1. 危険を『予測』できる自信

- 5.1.2. 事故を『予防』できる自信

- 5.1.3. 万が一に『対処』できる自信

- 5.2. 安全運航スキルを磨き続けるための次のステップ

- 5.2.1. 定期的な情報収集を怠らない

- 5.2.2. 実践訓練を継続する

- 5.2.3. 実践訓練を継続する

- 5.2.4. ドローンコミュニティに参加する

*OPENをタップすると目次が開きます

【衝撃の事実】これがドローン事故の全貌だ。あなたの「大丈夫」は通用しない

あなたは、ドローン事故をどこか他人事だと思っていませんか?

ここで紹介する内容を見ると、あなたの「感的な大丈夫」は通用しないと言えるしょう。

ここではどのような事故がどんな原因で起こっているのか理解していきましょう

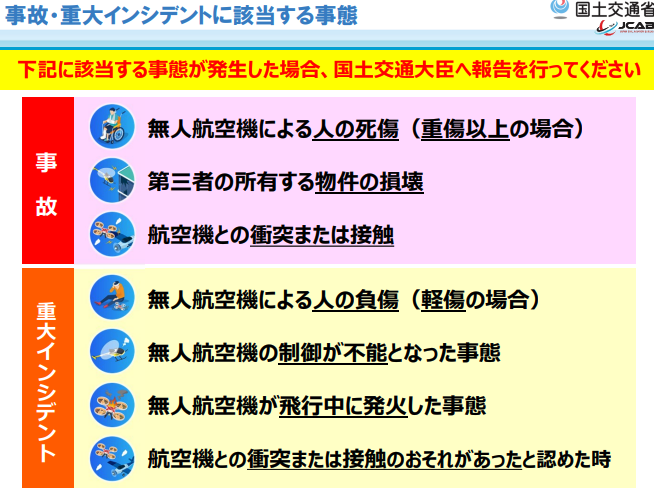

ドローンの事故と重大インシデントには定義が決まっている

まず、国土交通省がどのように「事故」「重大インシデント」を定義しているのか、正確に理解しましょう。

あなたが起こした事案が、国への報告義務があるかどうかを判断する上で、これが全ての基準となります。

画像だけでは分かりにくい方のために、要点を以下にまとめます。

【事故】(報告義務あり)

- 無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)

- 第三者の所有する物件の損壊

- 航空機との衝突または接触

【重大インシデント】(報告義務あり)

- 無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)

- 無人航空機の制御が不能となった事態

- 無人航空機が飛行中に発火した事態

- 航空機との衝突または接触のおそれがあったと認めた時

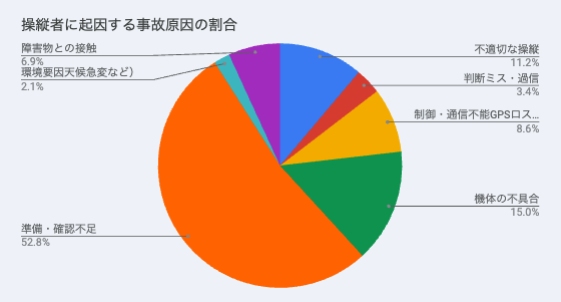

国内ドローン事故事例:墜落原因の8割は『ヒューマンエラー』という現実

国土交通省が公表する事故事例244件を独自に分析しました。

結果、墜落をはじめとする事故原因の実に84.8%が、操縦ミスや確認不足といった『ヒューマンエラー』であることが判明しました。

これは、ほとんどの事故が「機体の故障」や「突然の電波障害」といった不可抗力ではなく、正しい知識と準備さえあれば防げたことを意味します。

あなたが本当に恐れるべきは、機体の不具合ではありません。

あなた自身の判断に潜む、「これくらい大丈夫だろう」という油断なのです。

「慣れた場所だから」が命取り。プロに聞いた、事故に繋がる典型的な油断3つ

特に、飛行時間100時間を超えたような中級者以上のパイロットほど陥りやすいのが、『慣れ』による油断です。

数々の事故事例からは、プロですら陥る典型的な油断のパターンが見えてきます。

油断1:飛行前チェックの形骸化

「いつもと同じ機体、同じ場所だから」と、飛行マニュアルで定められたチェック項目を省略したり、指差し確認を怠ったりする。

しかし、その日に限ってバッテリーの充電が完璧ではない、プロペラに僅かな傷があるといったことを見逃し、致命的な墜落に繋がります。

油断2:環境変化の軽視

「昨日もここで飛ばしたから大丈夫」と、その日の風向きや天候の変化、人の往来の状況などを軽視する。

ドローンを取り巻く環境は刻一刻と変化します。

その僅かな変化が、事故の引き金となることを忘れてはいけません。

油断3:過信によるリスク軽視

「このくらいの風ならまだいける」「あの障害物との距離ならギリギリ抜けられる」。

自分のスキルを過信し、リスクを極端に低く見積もる。

データが示す事故の多くは、このような根拠のない自信、つまり慢心が招いた結果です。

あなたは予備軍ではないか?事故を起こすパイロットに共通する危険な兆候

では、あなた自身はどうでしょうか。以下の項目に一つでも当てはまるなら、あなたは事故の『予備軍』かもしれません。

ぜひ正直にチェックしてみてください。

- □ 飛行前チェックリストを「面倒だ」と感じ、省略してしまうことがある。

- □「少しだけなら」と、つい無理な操縦(急旋回や障害物の近くを飛行)を試してしまう。

- □ 飛行中に機体から僅かな変化があって、「気のせいだろう」と飛行を続けてしまう。

- □ 他人の事故事例を見聞きしても、「自分は大丈夫」と心のどこかで思っている。

一つでもチェックが付いたなら、危機感を持ちましょう。

しかし、悲観する必要はありません。

これらの兆候は、正しい知識と、この記事で紹介する『システム』さえあれば、全て克服できます。

次の章では、データが示す具体的な墜落原因をさらに深掘りしていきます。

なぜ事故は起きるのか?データから導く「墜落の10大原因」完全分類

前章で、墜落の引き金のほとんどが「ヒューマンエラー」であるという、不都合な真実がわかりました。

しかし、ただ「気をつけよう」と意識するだけでは、事故はなくなりません。

真のプロフェッショナルは、そのエラーが「具体的にどこで、どのように発生するのか」を、解剖するように細かく理解しています。

この章では、244件の全データを「あなたの意識で対策可能な原因」と「対策が困難な外部要因」に完全に分類します。

これにより、あなたがまず何に集中して対策すべきか、そして、どうしようもないリスクに対してはどう備えるべきかが、明確になるでしょう。

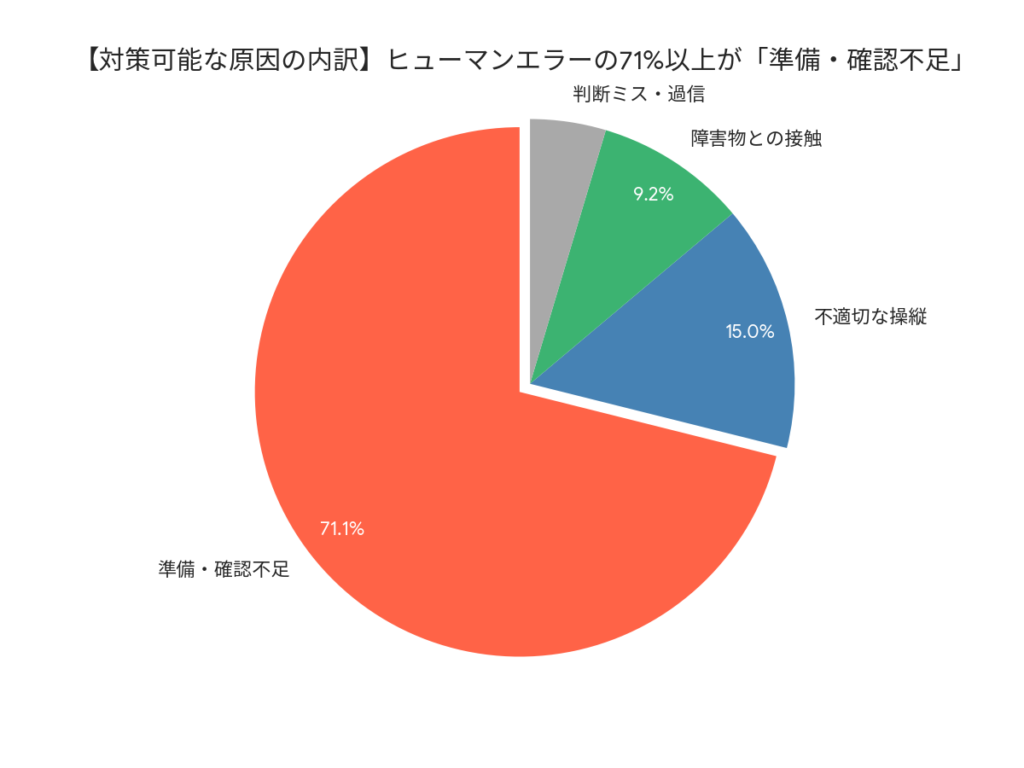

【対策可能】あなたの意識が招く事故原因6選(操縦者エラー編)

ここに挙げる6つの原因は、すべてあなた自身の意識と行動でコントロール可能です。

つまり、これらの原因による墜落は、すべて防げたはずの事故なのです。

操縦者によるエラーは下記の通りです。

- 準備・確認不足(123件)

- 不適切な操縦(26件)

- 障害物との接触(16件)

- 判断ミス・過信(8件)

- 法令・ルールの知識不足

- 心身の不調

原因1:準備・確認不足(123件)

これがヒューマンエラーの中で断トツのワースト1位、実に7割以上を占める原因です 。

飛行前の機体点検の省略、飛行ルート上の障害物確認の怠り、バッテリー残量の誤認。

これら初歩的な準備不足が、最も多くのドローンを墜落させています。

だからこそ、多くの事故は飛行前に防ぐことが可能であり、飛行計画や飛行前チェックリストの徹底が最も重要な対策となります 。

原因2:不適切な操縦(26件)

データ上、26件の事故がこれに該当します 。

スキルを過信した無理なスピードでの飛行、障害物付近での危険な操作、基本的な操作ミスによるパニック。

だからこそ、ドローンの性能を限界まで引き出すことより、常に8割の力で余裕を持った操縦を心がけることが、プロの安全管理に繋がります 。

事故原因となる「不適切な操縦」の多くは、実は基本的な操作への理解不足や慣れから生じます。

あなたの操作が本当に安全か、もう一度「基本のキ」から確認してみませんか?

ドローンの正しい動かし方をまとめたこちらのマニュアルで、ご自身の操作をぜひチェックしてみてください。

▶︎ これ1本でOK!ドローンを安全に飛ばすための操作方法マニュアル

原因3:障害物との接触(16件)

データでは16件報告されています 。

見えているはずの木や電線、建物に接触させてしまう事故です。

これは、モニター映像に集中しすぎるあまり、機体周辺への注意が散漫になることで発生します。

だからこそ、ドローンからの視点には死角があることを常に意識し、障害物からは常に安全距離を保つといった、自分だけの具体的なルール作りが有効です 。

加えて補助者の連携も非常に重要になります。

原因4:判断ミス・過信(8件)

「このくらいの風なら大丈夫」

「バッテリーの警告が出ているが、もう少しだけ」といった状況判断の誤りが、8件の墜落を招いています 。

だからこそ、少しでも「危ないかもしれない」と感じたら、飛行を中断する勇気を持つことが、アマチュアとプロのパイロットを分ける決定的な資質です 。

原因5:法令・ルールの知識不足

飛行禁止空域での飛行や、夜間飛行許可の未取得など、基本的なルールを知らなかった、あるいは軽視したことによる事故です。

これは論外であり、パイロット失格と言わざるを得ません。

学科試験に合格した後もルールは更新されます。

常に最新の情報を取得するように、意識することが重要です。

原因6:心身の不調

寝不足や疲労、焦りといった精神的な不調が、判断力や操作精度を著しく低下させ、事故に繋がります。

「今日は大丈夫」ではなく、「今日の自分は、本当に万全か?」と問いかける冷静さが必要です。

国家資格の実地試験でも聞かれる内容です。

【対策困難】機体と環境が牙を剥く事故原因4選(外部要因編)

ここからは、パイロットの意思だけではコントロールが難しい外部要因です。

これらは「対策」するのではなく、発生することを前提に「リスク管理」するものです。

- 機体の不具合(35件)

- 制御・通信不能(GPSロスト・電波干渉)(20件)

- 環境要因(天候急変など)(5件)

- 原因不明

原因7:機体の不具合(35件)

外的要因の中で最多の35件が、モーターやバッテリー、配線といったハードウェアの突発的なトラブルです 。

どれだけ完璧に整備していても、機械である以上、故障率はゼロにはなりません。

だからこそ、常に機体が故障する可能性を念頭に置き、人の上や道路の上を避けて飛行するといったリスク管理が、被害を最小限に抑える上で極めて重要になります 。

原因8:制御・通信不能(GPSロスト・電波干渉)(20件)

山間部や高圧電線の近く、市街地などで20件発生しています 。

これは特定の環境で発生しやすい、予測可能なリスクです。

飛行前にその場所の電波環境を事前に調査し、通信が途絶した場合のフェールセーフ機能(自動帰還など)を正しく設定しておくことが、機体を失わないための必須の対策です 。

原因9:環境要因(天候急変など)(5件)

予測不能な突風や局地的な豪雨、鳥の攻撃などが5件報告されています 。

件数は少ないですが、遭遇すれば即墜落に繋がる非常に危険な要因です。

天気予報を鵜呑みにせず、現場の風の状況や雲の流れを常に監視し、少しでも異変を感じたら即座にフライトを中止する素早い判断が求められます 。

原因10:原因不明

全データの中には、残念ながら原因が特定できない事案も存在します。

あなたが扱うドローンには、解明されていないリスクが潜んでいる。

この事実を胸に刻み、常に謙虚な姿勢で飛行に臨むべきです。

ドローンの事故原因。明日は我が身と思って、しっかり安全について考えよう

二度と墜落させないための「完璧な安全運航システム」

事故原因をいくら分析しても、現場での「ヒヤリ」とした感覚は消えません。

そんな経験はありませんか?

知識は、行動と結びついて初めて、あなたを本当の意味で守る力になります。

この章では、墜落の恐怖を手放し、自信に満ちたフライトを実現するための具体的な『安全運航システム』を4つのステップでご紹介します。

これは単なる対策リストではありません。

あなたのドローン飛行を「再現性のある技術」へと引き上げる、思考と行動のフレームワークになるでしょう。

【計画】リスクを9割減らす「飛行計画」の立て方と必須確認項目

プロの仕事は、ドローンを飛ばす前に8割終わっています。

なぜなら、計画段階でのリスク評価こそが、安全の土台だからです。

データを見ると、「制御・通信不能(20件)」や「環境要因(5件)」といった事故は、この計画でリスクを潰し込めていれば、防げた可能性がありました 。

だからこそ、飛行場所の電波環境や地形的な風の特性を事前に調査し、あらゆる危険を洗い出すことが極めて重要です 。

完璧な計画とは、ただルートを決めることではありません。

「何が起こるか」を想定し、その全てに対処法を用意しておくことです。

【準備】プロはここまでやる!墜落させないための完璧な機体整備と飛行前チェックリスト

なぜ、経験豊富なプロほど「飛行前点検が全てだ」と語るのでしょうか。

その答えの一つが、「123件」という重い数字です。

これは、ヒューマンエラーによる事故事例のうち、「準備・確認不足」が原因だった件数。

言い換えれば、この123件の事故は、私たちが学ぶべき教訓があれば、未来では防げるかもしれないのです。

ドローンを大空へ飛ばす、あの最高の瞬間。

その一歩手前に、実はプロの仕事の9割が詰まっています。

あたの本当の仕事は「ドローンを飛ばすこと」以上に、「万全に準備されたドローンを、完璧な状態で離陸させること」にあるからです。

この章では、そのための具体的な機体整備方法と、何も考えずとも実践できる「チェックリスト」を一緒に見ていきましょう。

【フェーズ1】電源投入前:機体の物理点検

- 機体全般: ネジやコネクタに緩みはないか?ケーブルに損傷はないか?

- プロペラ: 外観に傷、歪み、欠けはないか?(4枚すべて指で触れて確認)

- フレーム: アーム部分や本体に、目視で確認できる損傷や歪みはないか?

- 操縦装置: スティックやスイッチに物理的な損傷・不具合はないか?

- カメラ: カメラジンバルやレンズに物理的な損傷はないか?

【フェーズ2】電源投入後:システム・機能点検

- 電源系統: 機体・操縦装置ともに電源は正常に入るか?

- バッテリー: 充電量は十分か?バッテリーに変形や異常な発熱はないか?残量表示は正常か?

- 通信系統: 機体と操縦装置の通信は確実に行えるか?(アプリ等で確認)

- 自動制御系統: フライトコントローラーにエラー表示は出ていないか?

- リモートID機能: 確実にインポートされているか?

- 灯火: 灯火(ライト)は正常に点灯・点滅するか?

- カメラ: カメラは正常に作動し、映像はクリアに映るか?

【フェーズ3】飛行直前:最終作動点検

- 推進系統: モーターを始動させ、異音なくスムーズに作動するか?

- 最終確認: 短時間(10秒程度)その場でホバリングさせ、機体の安定性(左右に流れないか)、モーターの異音、異常な振動がないか最終確認する。

【実行】二重の防御壁で事故を根絶する

墜落を防ぐ防御壁は、一つでは不十分です。

プロは常に、最低でも二つの防御壁を意識して飛行しています。

第一の壁は「テクノロジー」、そして、それが破られたときの最後の壁が「人間の技術」です。

第一の壁:『機体の安全機能』を100%使いこなす

まず頼るべきは、あなたの腕前ではありません。

機体が持つ優れた安全機能です。

しかし、ただ機能があるだけでは意味がありません。

その機能を正しく設定し、限界を理解して初めて、防御壁として機能します。

第二の壁:安全機能が破られた時の『最後の砦』としての操縦テクニック

障害物センサーが効かない細い電線。

RTHのルート上にある想定外のクレーン。

テクノロジーが万能ではない状況で、最終的にあなたと機体を守るのは、人間の判断力と技術です。

【プロが実践する】3つの危険回避操作

1. 緊急離脱上昇

状況: 離陸直後、想定外の障害物(人や車など)が接近してきた場合。

操作: 操縦モードを「スポーツモード」に切り替え、垂直に急上昇。まずは危険な高度から一気に離脱し、安全な上空で状況を再確認する。

2. 側方スライド回避

状況: 前進飛行中、電線や木の枝など、認識が遅れた障害物を発見した場合。

操作: 前進を維持したまま、左右どちらかのエルロン操作のみで機体を水平にスライドさせ、障害物の脇をすり抜ける。

3. 即時ホバリングと周囲確認

状況: GPSロストの警告や、機体の挙動に僅かな違和感を覚えた場合。

操作: 全ての操作を即座に中断し、その場でホバリングさせる。慌てて帰還させようとせず、まずは機体を静止させ、周囲の安全と機体の状態を冷静に再評価する。

【飛行後】次の安全を作る。飛行後メンテナンスと完璧な飛行日誌の付け方

フライトの終わりは、ゴールではありません。

それは、次のフライトを成功させるための「スタートライン」です。

「機体の不具合」による事故は35件。

これらの重大なトラブルは、ある日突然起こるのではありません。

多くの場合、飛行後の機体に現れる些細な兆候。

例えば、「僅かな異音や微細なクラック 」を見過ごした結果なのです。

だからこそ、飛行後のメンテナンスと飛行日誌への記録は、過去のフライトへの「カルテ」であり、未来の安全を守るための「最高の保険」となります。

一流のパイロットは機体と静かに対話し、その日のコンディションを記録に残す。

この習慣こそが、彼らを単なる操縦者から、真のプロフェッショナルへと引き上げているのです。

それでも事故が起きたら?その時、あなたを守る『危機管理マニュアル』

これまで解説した『完璧な安全運航システム』を完璧に実践しても、事故のリスクを100%ゼロにすることはできません。

重要なのは、その『万が一』が起きた時に、冷静さを失わず、被害を最小限に抑え、あなた自身を守るための『手順』を知っているかどうかです。

この章は、そのための危機管理マニュアルです。

頭が真っ白になっても、この手順通りに行動していきましょう

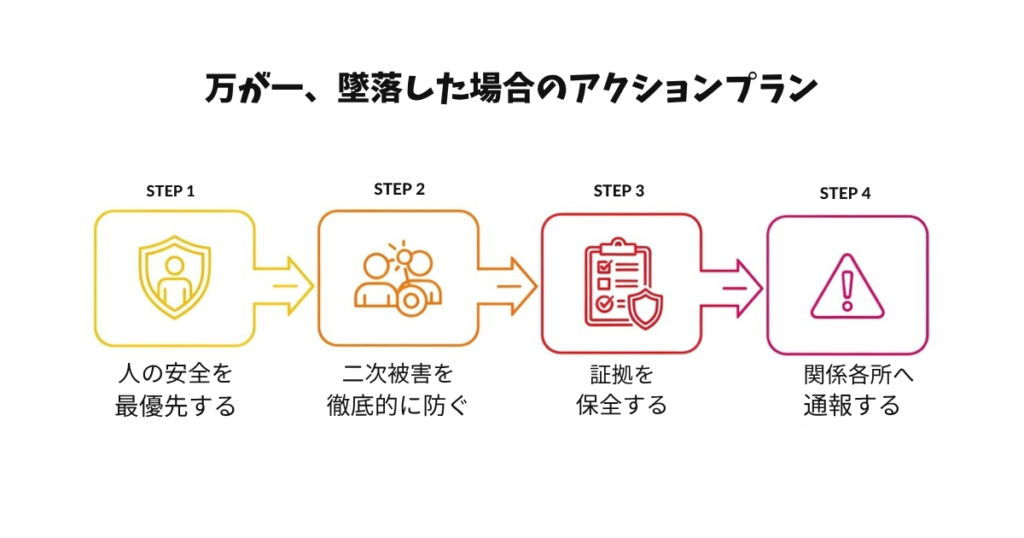

【国交省教則準拠】墜落直後、冷静に行動するためのアクションプラン

事故発生時、あなたの冷静な初期対応が、被害の拡大を防ぎ、あなた自身を守ります。

ドローンの教則に定められている、以下の公式手順に従って行動してください。

人の安全を最優先する

何よりもまず、人の安全確認が第一です 。

慌てず落ち着いて、負傷者の有無を確認してください 。

もし負傷者がいる場合は、ケガの程度を確認し、直ちに必要な救護活動と119番通報を行います 。

二次被害を徹底的に防ぐ

次に、周囲への危険を速やかに取り除きます 。

- 機体の電源をOFFにする: バッテリーの発火や、意図しないプロペラの作動を防ぐため、機体の通電を止めます 。

- 安全な距離を保つ: プロペラがまだ回転している場合は、完全に停止するまで不用意に機体に接近してはいけません 。

- 交通の支障を取り除く: もし機体が道路などに墜落した場合は、周囲の安全を確保した上で、交通の妨げにならないよう措置を講じます 。

証拠を保全する

事故の状況を正確に把握し、原因究明と再発防止に繋げるため、証拠を保全します 。

- 飛行ログの記録: 操縦アプリや送信機に記録されている飛行ログデータを必ず保存してください 。

- 現場写真の撮影: 警察への報告や保険請求のためにも、墜落現場の状況、機体の破損状態、損壊した物件などを写真で記録します。

関係各所へ通報する

人の死傷、第三者の物件の損傷、機体の紛失などが発生した場合、事故の内容に応じて、以下の機関へ

直ちに連絡・報告する義務があります 。

- 警察署・消防署: 人の死傷や物損、火災発生など、状況に応じて直ちに連絡します 。

- 国土交通大臣(DIPS): 上記の事案が発生した場合は、DIPS2.0を通じて、国土交通大臣への報告が法律で義務付けられています 。

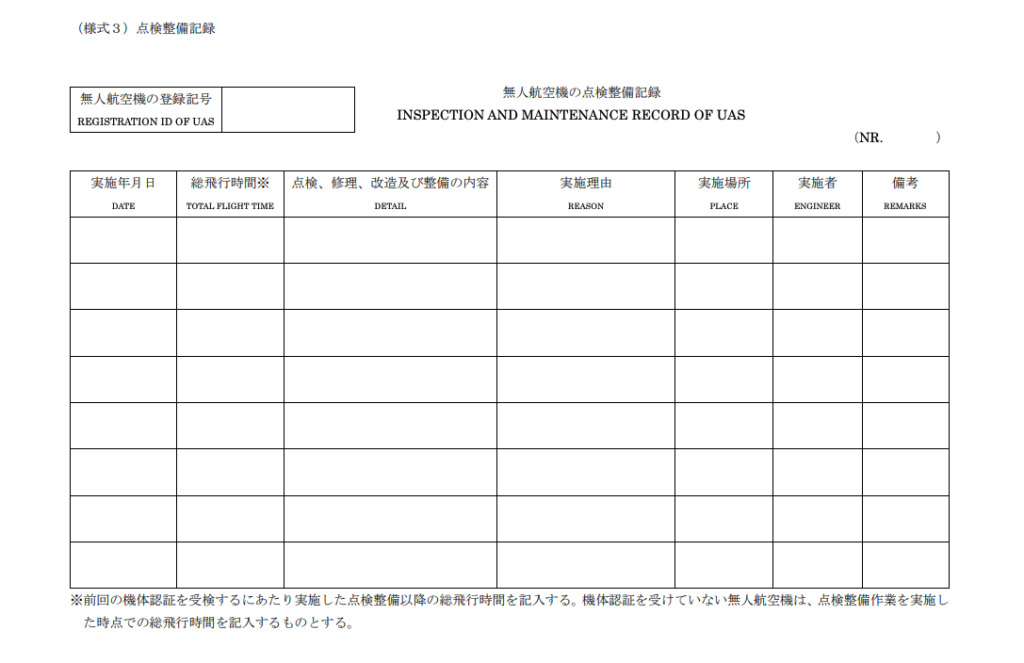

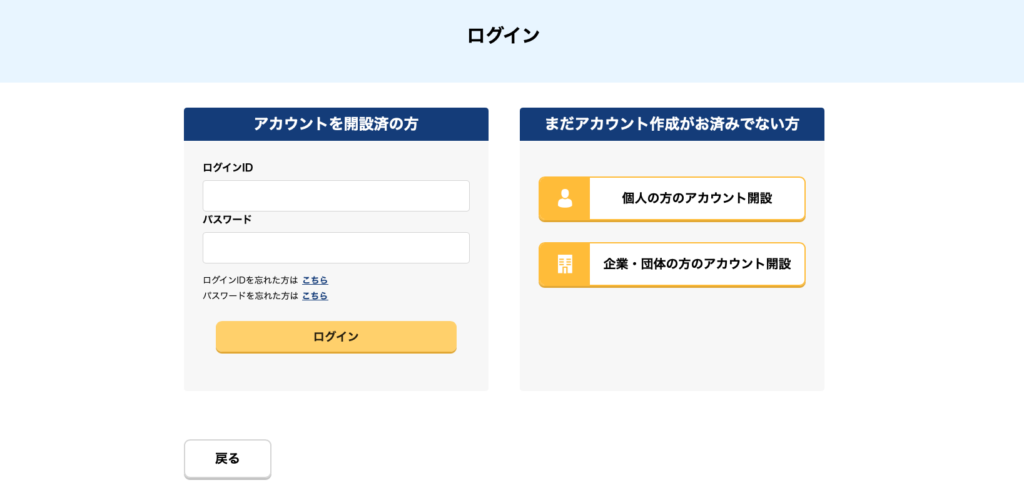

【画像解説】DIPS2.0での事故報告、全手順を1ステップずつ丁寧に解説

国土交通省への事故報告は、法律で定められた義務であり、プロのパイロットとしての責任です。

慌てていたり、手順が分からなかったりしても、必ず実行しなくてはなりません。

以下に、国土交通省が公開している公式マニュアルに基づき、報告完了までの全手順を解説します。

この通りにやれば、間違いありません。

ステップ1:DIPS2.0にログインする

まず、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)のトップページにアクセスし、あなたのログインIDとパスワードでログインします。

アカウントIDは「英字3文字+数字6文字」の形式です。

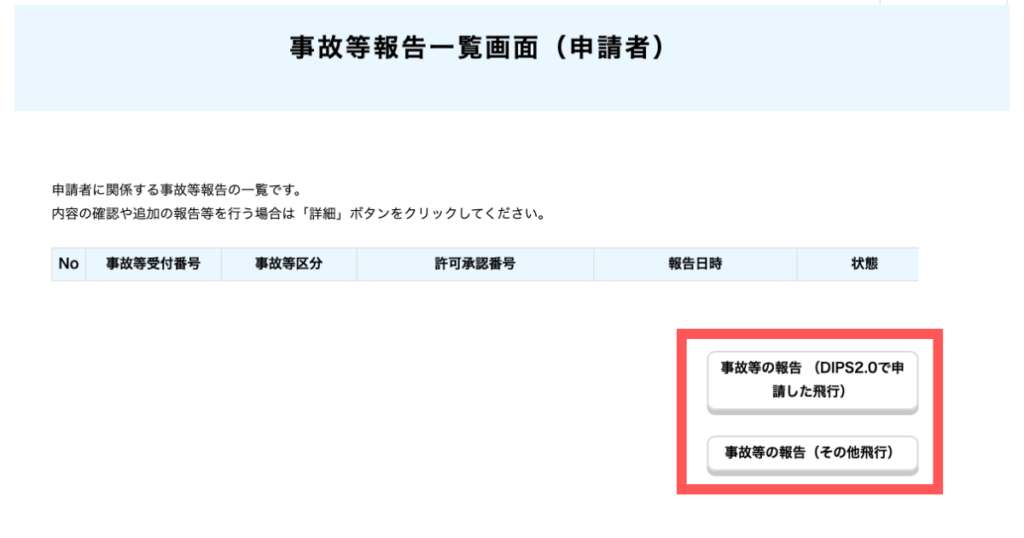

ステップ2:事故報告メニューへ進む

ログイン後、ポータル画面を下にスクロールし、「航空法に基づく無人航空機関係手続の一覧」の中にある「無人航空機に関する事故等発生時の手続」という項目を探します。

そこにある「事故等の報告へ」ボタンをクリックしてください。

ステップ3:新規報告の種類を選択する

事故報告メインメニュー画面になり、事故情報一覧メニューを押す。

次に表示される「事故等報告一覧画面」の右下に、2つのボタンが表示されます。

DIPS2.0で飛行許可・承認申請をしていた飛行の場合

→「事故等の報告(DIPS2.0で申請した飛行)」のボタンを選択します。

許可が不要な飛行や、紙で申請した場合

→「事故等の報告(その他飛行)」のボタンを選択します。

ステップ4:事故情報を入力する

ここからが情報の入力です。公式マニュアルに沿って、慌てず、一つずつ入力しましょう。

事故の基本情報

「事故」か「重大インシデント」かを選択し、「事故等の種類」にチェック。

飛行許可を得ている場合は、許可番号を選択すると報告先などが自動で反映されます。

報告者と操縦者の情報

あなたの連絡先と、実際に操縦していた方の情報を入力します。

機体と発生状況の情報

事故を起こした機体を選択し、事故が起きた日時と場所、そして状況がわかる地図ファイルを添付します。

被害状況の詳細

飛行の目的や事故の概要、人的・物的被害の状況を具体的に記載。

損壊した物件の種類や、立入管理措置の有無などを正直に選択してください。

機体の損壊状況など

機体がどの程度壊れたかを具体的に記載し、その写真を添付。

死傷者がいる場合は診断書などの添付も必要です。

(ここに入力画面の主要なスクリーンショットを数点挿入し、各項目を説明)

ステップ5:最終確認と報告

全ての必須項目を入力したら、最後に「報告」ボタンをクリックします。

「事故情報の登録が完了しました」というメッセージが表示されたら「OK」を押し、登録完了です。

これで、あなたの第一報告義務は果たされます

修理費用は?保険は使える?知らないと損するお金と法律の全知識

事故後の精神的なダメージに加え、現実的な問題として「お金」の話がのしかかります。

冷静に対応するために、事前に正しい知識を身につけておきましょう。

ドローン保険は「他人への補償」と「自分への補償」の2種類

まず、ドローン保険には大きく分けて2つの種類があることを明確に理解してください。

あなたの状況によって、必要となる保険は全く異なります。

賠償責任保険(社会的責任)

「第三者」を救済するための保険です 。

対人事故(人にケガをさせた)や対物事故(他人の車や家の壁を壊した)の際に、相手方への損害賠償金を補償します。

これは、ドローンを業務で飛行させる者にとって、加入が常識であり、社会的責任です 。

機体保険(任意だが強く推奨)

自分」の資産を守るための保険です 。

墜落によって破損した、あなた自身のドローン本体の修理費用などを補償します 。

高価な産業用ドローンを扱うのであれば、加入を強く推奨します。

機体保険は、ただの修理費だけではない

「機体保険」と聞くと、多くの人は機体の修理費用だけを想像します。

しかし、プロが本当に注目するのは、墜落事故の際に発生する「付随的な費用」をどこまでカバーできるかです。

具体的なドローン保険の一例

例えば、AEROENTRY社のDJI機体保険では、以下のような費用も補償の対象となり得ます。

墜落して機体を紛失した場合の「捜索・回収費用」

山中や河川敷でドローンを見失った場合、捜索には人手も時間もかかります。

保険によっては、そのための交通費や捜索委託費用までカバーされる場合があります 。

事故現場の「残存物取片づけ費用」

墜落によって散らばった機体の破片などを片付ける清掃費用も、補償の対象となることがあります 。

再発防止のための「再講習費用」

事故後、同じミスを繰り返さないために、再度スクールで講習を受けるパイロットは少なくありません。

その受講費用を補償する特約は、あなたのスキルと自信を回復させるための強力な支えとなります 。

業務が止まる間の「代替機レンタル費用」(オプション)

修理期間中に業務を止めないために、代替機をレンタルする費用を補償するオプションもあります 。

このように、充実した機体保険は、単なる修理だけでなく、事故後のあらゆる金銭的負担を軽減するセーフティネットなのです。

保険金を請求する際の「絶対的なルール」

保険に加入していても、正しい手順を踏まなければ、保険金が支払われないという最悪の事態を招きかねません。

以下の2点は、保険請求の際の絶対的なルールとして覚えておいてください。

警察への事故届出を必ず行うこと

物損事故であっても、警察に届け出て「事故報告書」を作成してもらうことが、多くの場合、保険金請求の必須条件となります。

「面倒だから」「事を大きくしたくないから」といった自己判断は、あなたの権利を放棄する行為に等しいのです。

DIPS2.0への事故報告を怠らないこと

これも同様です。

さらに事故や重大インシデントは、国土交通大臣への報告は義務です。

国への正式な報告義務を果たしていることが、保険会社に対するあなたの誠実さを証明する上で重要な要素となります。

まとめ:『再現性のある安全飛行』。安全知識で、自信のフライトへ

ここまで読み進めてくださったあなたの中に、確かな変化が生まれているはずです。

多くのパイロットが目を背けがちな「事故」という真実と正面から向き合い、その原因をデータで理解し、具体的な対策を手に入れました。

それは他の誰でもない、あなた自身が踏み出した、勇気ある一歩です。

漠然とした「不安」は消え、その手には「自信」の根拠となる知識が握られています。

これこそが、あなたのドローン飛行における決定的な転換点なのです。

さあ、新しい知識という翼を広げ、自信を持って、次のフライトへ向かいましょう。

あなたがこの記事で手に入れた「3つの自信」

この記事を通して、あなたは漠然とした不安を、具体的で揺るぎない「3つの自信」へと変えることができました。

危険を『予測』できる自信

あなたはもう、正体不明の不安に怯えることはありません。

国土交通省の全事故事例という客観的なデータに基づき、「どのような状況で」「どのようなミスが」事故に繋がるかを、具体的に知っています。

危険を予測できること。それが、プロの安全管理の第一歩です。

事故を『予防』できる自信

あなたは、プロが実践する『安全運航システム』を手に入れました。

計画、準備、実行、撤収という4つのフェーズで何をすべきか、その具体的な手順とチェックリストを知っています。

あなたはもう、運や勘に頼ってドローンを飛ばす必要はありません。

自らの手で、安全を「作り出す」ことができるのです。

万が一に『対処』できる自信

そして、万が一の事態が起きても、あなたはもうパニックになることはないでしょう。

墜落直後の公式アクションプラン、国への正確な報告手順、そして保険という最後のセーフティネット。

最悪の事態に備える知識こそが、あなたに日々の飛行における本当の「安心」を与えてくれます。

安全運航スキルを磨き続けるための次のステップ

本当のプロフェッショナルとは、一度学んで終わりにする人ではありません。

常に学び、実践し、自身のスキルを磨き続ける人のことです。

そのための、具体的な次のステップを提案します。

定期的な情報収集を怠らない

国土交通省のウェブサイトや、信頼できる専門メディア(もちろん、このサイトも含まれます)を定期的にチェックし、法改正や最新の事故事例を常にアップデートしてください。

実践訓練を継続する

この記事で学んだ危険回避マニューバなどを、安全な場所で定期的に練習し、身体に染み込ませてください。

知識は、実践して初めて技術になります。

実践訓練を継続する

この記事で学んだ危険回避マニューバなどを、安全な場所で定期的に練習し、身体に染み込ませてください。

知識は、実践して初めて技術になります。

ヒューマンエラーを防ぐ訓練の第一歩は、なんと言っても「基本操作」の徹底です。

こちらの総合マニュアルで、安全な操縦の基礎をもう一度おさらいしましょう。

▶︎ これ1本でOK!ドローンを安全に飛ばすための操作方法マニュアル

ドローンコミュニティに参加する

他のパイロットと情報交換することで、自分一人では得られない多くの知見やヒヤリハット事例を学ぶことができます。

あなたの経験もまた、誰かの安全に繋がります。

さあ、自信を持って、そして常に謙虚な気持ちで、安全なフライトを楽しんでください。

あなたのドローンライフが、素晴らしいものになることを願っています。