【2025年最新】ドローンの国家資格を徹底解説!取得方法から費用、仕事の未来まで

- 「ドローンの国家資格って、実際どうなの?」

- 「自分にも取れるかな…」

- 「資格を取りたいけど、どうしていいかわからない…」

ドローンの未来の可能性に惹かれつつも、資格取得への一歩をためらっていませんか?

ネットには断片的な情報が溢れ、「結局何から始めればいいの?」と混乱している人も多いかもしれません。

この記事は、そんなあなたのためのドローン国家資格の完全ガイドです。

資格の必要性といった基本的な疑問から、費用や勉強法。

そして「資格をどう仕事に活かすか」という未来のキャリアパスまで、あなたのあらゆる疑問と不安を解決できる内容となっています。

もう一人で悩む必要はありません。

この記事を読み終える頃には、ドローン操縦士への道筋が明確に見えているでしょう。

▼どんな内容? まずは目次をチェック!

- 1. ドローン国家資格の基礎知識|本当に必要?一等と二等の違いは?

- 1.1. そもそも国家資格は必須?2025年以降に取得する本当の価値

- 1.1.1. ドローン飛行のルール:「特定飛行」とは何か?

- 1.1.2. 国家資格がなくてもドローンは飛ばせるが…

- 1.1.3. なぜ今、国家資格が重要なのか?3つのメリット

- 1.1.3.1. メリット①:飛行許可・承認手続きが不要・簡略化される

- 1.1.3.2. メリット②:社会的信用の獲得とビジネスチャンスの拡大

- 1.1.3.3. メリット③:2025年12月の経過措置終了に備える必要性

- 1.2. 一等 vs 二等|あなたに最適なのはどっち?目的別・徹底比較

- 1.2.1. 二等無人航空機操縦士でできること【まずは二等で十分!】

- 1.2.1.1. 二等資格で可能になる飛行カテゴリ(カテゴリⅡB飛行)

- 1.2.1.2. 具体的な業務例:一般的な空撮、インフラ点検、農薬散布など

- 1.2.2. 一等無人航空機操縦士が必要になるケースとは?

- 1.2.2.1. レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)とは?

- 1.2.2.2. 将来性を見据え、キャリアの頂点を目指すなら

- 1.2.3. 限定変更とは?夜間飛行・目視外飛行のスキルを証明

- 1.3. 資格取得までの流れを5ステップで解説

- 2. 独学?スクール?費用と学習方法を完全比較

- 2.1. 独学(一発試験)で資格は取れる?費用と現実的な難易度

- 2.1.1. 独学のメリット:費用を圧倒的に抑えられる可能性

- 2.1.2. 独学のデメリット:初心者が挫折しやすい「4つの壁」

- 2.1.2.1. 壁① 実技練習:安全な場所と高価な機材の確保

- 2.1.2.2. 壁② 学科試験:膨大な法律や専門用語の独力での理解

- 2.1.2.3. 壁③ 情報収集:最新の法改正や試験傾向を追う難しさ

- 2.1.2.4. 壁④ 安全管理:万が一の事故リスクと責任問題

- 2.2. 登録講習機関(ドローンスクール)に通うメリット・デメリット

- 2.2.1. スクールに通う5つのメリット

- 2.2.2. スクールのデメリット:受講費用がかかる

- 2.3. 費用相場を徹底比較!結局トータルでいくらかかる?

- 2.3.1. 費用だけで選ぶ危険性|「安かろう悪かろう」を避けるには

- 3. 後悔しないドローンスクールの選び方|5つの重要チェックポイント

- 3.1. 後悔しないための見るべきポイント5選

- 3.1.1. ポイント①:料金体系は明確か?(追加料金の確認)

- 3.1.2. ポイント②:練習環境は充実しているか?

- 3.1.3. ポイント③:スクールまでの利便性は良いか?

- 3.1.4. ポイント④:インストラクターの実績は十分か?

- 3.1.5. ポイント⑤:卒業生の口コミは信頼できるか?

- 3.2. あなたにとっての「優先順位」を決めよう

- 4. あなたの不安を解決し、未来を拓く「ドローン塾」が最適な理由

- 4.1. 理由1:「資格を取って終わり」にさせない!業界屈指の”卒業後サポート

- 4.2. 理由2:初心者・未経験者に徹底的に寄り添う「あなたに合った指導」

- 4.3. 理由3:現場のプロが教える「本当に仕事で使える技術」

- 4.4. 理由4:国が認めた信頼性!「国土交通省認定 登録講習機関」

- 4.5. 理由5:総額が最初にわかる!追加料金一切なしの「安心価格」

- 4.6. 百聞は一見に如かず!まずは無料説明会・資料請求へ

- 5. 資格取得後の世界|ドローン操縦士の仕事とキャリアパス

- 5.1. ドローンは稼げる?気になる仕事の種類と年収・単価のリアル

- 5.1.1. 空撮:テレビ、CM、観光PR、不動産

- 5.1.2. インフラ点検:橋梁、鉄塔、ソーラーパネル、屋根

- 5.1.3. 測量:建設、土木(i-Construction)

- 5.1.4. 農業:農薬散布、精密農業

- 5.1.5. 物流・警備・防災など、広がり続けるフィールド

- 5.2. 副業から始めるドローンビジネス|成功へのロードマップ

- 5.2.1. ステップ①:まずは二等資格と特定業務のスキルを習得

- 5.2.2. ステップ②:実績作りのためのポートフォリオ作成

- 5.2.3. ステップ③:案件獲得の方法(マッチングサイト、知人紹介、SNS)

- 5.3. 「ドローン塾」なら多様なキャリアへの道が開ける

- 5.3.1. 各分野のプロとのコネクションを活かした就職・案件紹介

- 5.3.2. 卒業生コミュニティでのリアルな案件共有と協業

- 6. よくある質問(FAQ)

- 7. まとめ:さあ、信頼できるパートナーと未来へ飛び立とう!

ドローン国家資格の基礎知識|本当に必要?一等と二等の違いは?

ドローンを飛ばす上で、国家資格は今や避けて通れないテーマです。

しかし、「本当に必要なのか」「自分にはどちらの資格が合っているのか」など、基本的な部分でつまずいている方も少なくありません。

ここでは、ドローン国家資格の最も基本的な知識を、誰にでもわかるように解説します。

そもそも国家資格は必須?2025年以降に取得する本当の価値

「資格がなくてもドローンは飛ばせる」という話を聞いたことがあるかもしれません。

それは半分正解で、半分間違いです。

国家資格の意味を理解するために、まずはドローン飛行のルールから見ていきましょう。

ドローン飛行のルール:「特定飛行」とは何か?

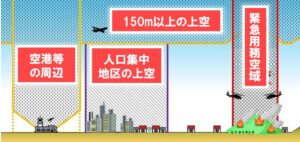

ドローン飛行は、航空法によって大きく2つに分類されます。

「特定飛行」と「特定飛行に該当しない飛行」です。

特定飛行とは、以下に該当する空域や方法での飛行を指します。

飛行空域

- 空港等の周辺の上空

- 150m以上の高さの空域

- 人口集中地区(DID)の上空

- 緊急用務空域

飛行の方法

- 夜間飛行

- 目視外飛行

- 人又は物件との距離が30m未満の飛行

- 催し場所の上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件の投下

趣味の空撮や、ビジネスでの利用を考えた場合、特定飛行に該当する空域や方法が多いと感じるでしょう。

例えば、街中での撮影は「人口集中地区」、夜景の撮影は「夜間飛行」、ドローンからの映像をモニターで確認しながらの操縦は「目視外飛行」に該当します。

国家資格がなくてもドローンは飛ばせるが…

結論から言うと、上記の「特定飛行」に一切該当しないのであれば、国家資格がなくてもドローンを飛ばすことは可能です。

例えば、周りに人や建物がなく、日中に自分の目で見える範囲で、150m未満の高さを飛ばす場合などがこれにあたります。

しかし、特定飛行に該当しない飛ばし方だと、活用範囲が著しく制限されてしまいます。

そして、特定飛行を行うためには、国土交通省へ許可・承認申請をしなければなりません。

この申請は手間がかかり、ビジネスでドローンを活用する上での大きな障壁となっていました。

なぜ今、国家資格が重要なのか?3つのメリット

国家資格を取得することで、この状況は一変します。

今、国家資格を取得すべき理由は、主に以下の3つのメリットに集約されます。

- 飛行許可・承認手続きが不要・簡略化される

- 社会的信用の獲得とビジネスチャンスの拡大

- 2025年12月の経過措置終了に備える必要性

メリット①:飛行許可・承認手続きが不要・簡略化される

国家資格を取得する大きなメリットが、一部の特定飛行で必要だった許可・承認申請が不要になる点です。

飛ばしたいと思った時に、迅速かつ合法的にドローンを飛行させられます。

もちろん型式認証されたドローンは必要ですが、対応機種が少しずつ増えているため、国家資格の価値はますます高まっています。

メリット②:社会的信用の獲得とビジネスチャンスの拡大

国家資格は、あなたのドローン操縦技術と知識が、国によって認められた公的な証明です。

立場を変えて見れば、「資格のない操縦士」と「国家資格を持つ操縦士」のどちらに安心して仕事を任せられるかは明白です。

資格があることで信頼性が増し、これまで参入できなかった高単価な案件や、公共事業などにも関われるチャンスが広がります。

実際に、ドローンの現場では資格の有無を確認されるケースや資格を持っていない操縦士は受け入れてもらえないケースも増えています。

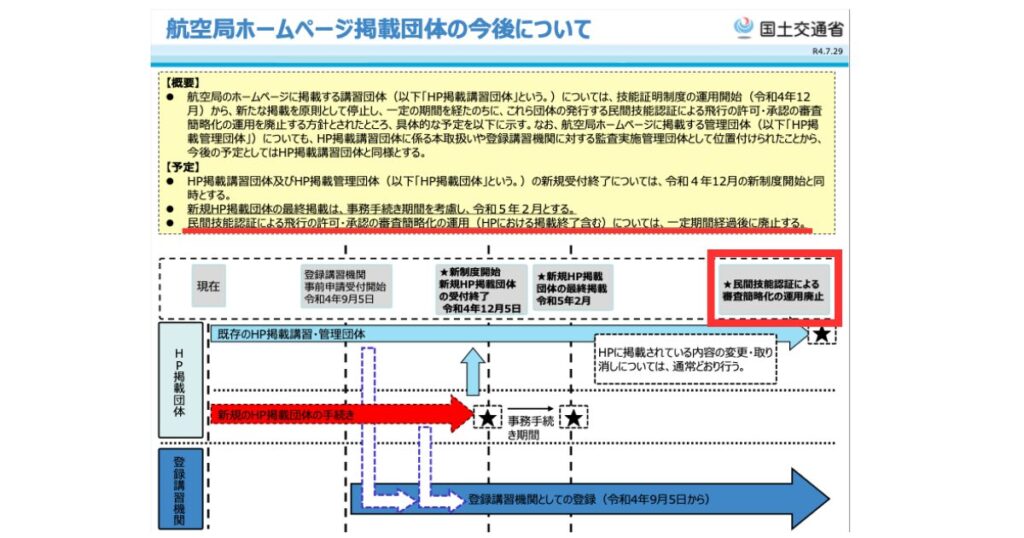

メリット③:2025年12月の経過措置終了に備える必要性

現在、国家資格制度への移行期間として、民間のドローンスクールが発行する技能認証にも一定の効力が認められています。

しかし、この経過措置は2025年12月4日に終了します。

それ以降は、国家資格の重要性がさらに高まることが予想されます。

将来を見据えるなら、今のうちに国家資格を取得しておくことが賢明な判断と言えるでしょう。

参考情報

ドローン国家資格に関するメリット・デメリットを知りたい人はこちらの記事もどうぞ。

▶︎ドローン国家資格を取得するメリットは?デメリットも理解して賢く資格取得

一等 vs 二等|あなたに最適なのはどっち?目的別・徹底比較

国家資格には「一等」と「二等」の2種類があります。

「どうせ取るなら一等を目指すべき?」と考える方もいるかもしれませんが、しっかりと検討が必要です。

それぞれの違いを正しく理解し、あなたの目的に合った資格を選ぶことが最も重要です。

二等無人航空機操縦士でできること【まずは二等で十分!】

結論から言うと、ほとんどの方は二等資格から始めるのが最適解です。

二等資格を取得することで、特定飛行のうち、立入管理措置を講じた上で行う大部分の飛行が可能になります。

二等資格で可能になる飛行カテゴリ(カテゴリⅡB飛行)

二等資格を取得すると、「カテゴリⅡB」に分類される飛行が、許可・承認手続き不要で実施できます。

これは、飛行経路の直下への第三者の立入管理を行った上での特定飛行を指します。

具体的な業務例:一般的な空撮、インフラ点検、農薬散布など

二等資格があれば、以下のような幅広い業務に対応できます。

- 空撮:不動産物件のPR動画、観光地のプロモーション映像など

- インフラ点検:屋根や外壁の損傷確認、ソーラーパネルの点検など

- 農業:広大な農地への農薬や肥料の散布

- 測量:小規模な工事現場でのデータ取得

これらの業務は、現在のドローンビジネスの大部分を占めています。

まずは二等資格を取得して実務経験を積み、必要に応じて一等を目指すのが、最も効率的で現実的なステップアップと言えるでしょう。

より詳しく二等国家資格について知りたい人はこちらの記事も読んでみましょう。

一等無人航空機操縦士が必要になるケースとは?

一等資格は、二等資格の上位に位置付けられる、より専門性の高い資格です。

一等資格が真価を発揮するのは、「レベル4飛行」の実現です。

レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)とは?

レベル4飛行とは、第三者の上空(有人地帯)を、補助者なしで目視外飛行させることを指します。

これが実現すると、ドローン活用の幅は劇的に広がります。

- 物流:都市部でのドローンによる荷物配送

- 警備:広範囲のエリアを自動で巡回警備

- 防災:災害時に、人が立ち入れないエリアの状況把握や捜索活動

将来性を見据え、キャリアの頂点を目指すなら

レベル4飛行は、ドローン業界の未来そのものです。

現時点ではまだ実用例は少ないですが、今後、法整備や技術の進歩に伴い、一等資格を持つパイロットの需要は確実に高まります。

ドローンパイロットとしてキャリアの頂点を目指したい、社会インフラを支えるような大規模プロジェクトに携わりたいという高い志を持つ方は、最終的に一等資格の取得を視野に入れるべきです。

ドローン国家資格一等に関して、もっと情報がほしい人はこちらの記事もチェックしましょう。

▶︎ドローン国家資格の一等無人航空機操縦士の資格概要をわかりやすく解説

限定変更とは?夜間飛行・目視外飛行のスキルを証明

一等・二等ともに、資格は「基本」と「限定変更」の組み合わせで構成されます。

「基本」は、日中・目視内の最も基本的な飛行を指します。

それ以外の飛行(夜間飛行や目視外飛行など)を行うためには、「限定変更」という追加の技能証明を受ける必要があります。

- 昼間飛行/夜間飛行

- 目視内飛行/目視外飛行

- 最大離陸重量25kg未満/25kg以上

多くのスクールでは、二等資格の取得コースに「夜間飛行」と「目視外飛行」の限定変更が含まれています。

これにより、資格取得後すぐに幅広い業務に対応できるようになります。

資格取得までの流れを5ステップで解説

では、実際に国家資格を取得するには、どのようなステップを踏めば良いのでしょうか。

ここでは、全体の流れを5つのステップに分けて解説します。

資格取得の全体像と試験内容について、まずはこちらの記事で概要を掴むのもおすすめです。

▶︎ドローン国家資格|試験内容まるわかり!独学合格の秘訣も公開

スクールに通うか?独学の一発試験で挑むか?

登録講習機関(スクール)に通うか、独学(一発試験)か決める最初の大きな分岐点です。

国が認定した「登録講習機関(ドローンスクール)」に通うか、完全に独学で試験に臨む「一発試験」かを選びます。

次の章で独学とスクールのメリット・デメリットを紹介します。

学科について勉強する

学科講習やドローンを安全に飛行させるための法律、気象、機体の構造、電波に関する知識などを学びます。

実技に関して学ぶ

実地講習・ドローンの操縦技術を学びます。

スクールの修了審査に合格すると、指定試験機関での実地試験が免除されます。これがスクールに通う最大のメリットです。

身体検査の実施

身体検査自動車の運転免許と同様に、ドローンを安全に操縦できる身体能力があるかどうかの検査を受けます。

身体検査の具体的な基準や受検方法について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

学科試験の受験

試験機関(指定試験機関)での学科試験と資格申請全ての準備が整ったら、指定試験機関で最終的な学科試験を受けます。

スクール修了者は、この試験に合格すれば、技能証明書の発行を申請できます。

国家資格の試験は、学科と実地に分かれています。

特に合否を分ける実技試験の重要ポイントについては、こちらの記事で徹底的に解説していますので、ぜひ参考にしてください。

独学?スクール?費用と学習方法を完全比較

資格取得を決意した次に悩むのが、「どうやって学ぶか」という問題です。

費用を抑えられる「独学」か、確実性をとる「スクール」か。

それぞれのメリット・デメリット、そして気になる費用について、徹底的に比較検討していきましょう。

独学(一発試験)で資格は取れる?費用と現実的な難易度

「できるだけ費用をかけずに資格を取りたい」と考える方にとって、独学は魅力的な選択肢に見えるかもしれません。

しかし、その道は決して平坦ではありません。

学での挑戦を考えている方は、まずこちらの記事で具体的な勉強方法や費用、そして成功の秘訣をご確認ください。

▶︎ドローン国家資格!独学の落とし穴を回避!合格者が教える対策とは?

独学のメリット:費用を圧倒的に抑えられる可能性

独学の最大のメリットは、費用面にあります。

スクールに通う場合、数十万円の受講料が必要ですが、独学であれば、教材費・機体購入費・試験手数料を合わせても10万円程度に収まる可能性があります。

独学のデメリット:初心者が挫折しやすい「4つの壁」

しかし、独学には費用面のメリットを上回るほどの大きなデメリットが存在します。

- 実技練習:安全な場所と高価な機材の確保

- 学科試験:膨大な法律や専門用語の独力での理解

- 情報収集:最新の法改正や試験傾向を追う難しさ

- 安全管理:万が一の事故リスクと責任問題

それぞれについて解説していきます。

壁① 実技練習:安全な場所と高価な機材の確保

航空法を遵守して安全に練習できる場所を個人で確保するのは、非常に困難です。

また、試験で使用されるような高性能な機体は高価であり、万が一の墜落や故障のリスクも全て自己責任となります。

特に試験に使われるATTIに対応した機体を入手することが非常に難しいです。

壁② 学科試験:膨大な法律や専門用語の独力での理解

学科試験の範囲は、航空法、電波法、気象学、物理学など多岐にわたります。

これらの専門的な内容を、市販のテキストだけで完全に理解するのは容易ではありません。

壁③ 情報収集:最新の法改正や試験傾向を追う難しさ

ドローンに関する法令や制度は、今も頻繁に更新されています。

独学の場合、常に最新の情報を自分で収集し、試験の傾向を分析する必要があります。

壁④ 安全管理:万が一の事故リスクと責任問題

ドローンは便利なツールであると同時に、一歩間違えれば重大な事故を引き起こす可能性のある「空飛ぶ凶器」にもなり得ます。

独学では、安全管理に関する知識や意識が不足しがちです。

登録講習機関(ドローンスクール)に通うメリット・デメリット

一方で、スクールに通う場合はどうでしょうか。

費用はかかりますが、それ以上の価値と安心感を得ることができます。

スクールに通う5つのメリット

実地試験が免除!

これが最大のメリット。国が認定した登録講習機関を修了すると、指定試験機関での実地試験が免除されます。

合格率が非常に低いと言われる一発試験の実地試験を回避できることは、計り知れないメリットです。

体系的なカリキュラム

経験豊富なプロが監修した、効率的なカリキュラムに沿って学習を進められます。

無駄なく最短で合格レベルに到達できます。

教官からの指導

プロ講師から直接フィードバックがもらえる安心感独学では気づけない自分の癖や弱点を、プロの講師が的確に指摘してくれます。

疑問点があればその場で質問し、すぐに解消できる環境は、学習効率を飛躍的に高めます。

人脈作りとサポート体制

卒業後のキャリアに繋がる人脈とサポート同じ目標を持つ仲間や、業界の第一線で活躍する講師陣との出会いは、かけがえのない財産になります。

卒業後に仕事を紹介してもらったり、協業したりするチャンスも生まれます。

練習場所と練習機の確保

安全な環境と最新機材で練習に集中できる国が定めた基準をクリアした安全な練習施設(多くは屋内練習場)を完備しており、天候に左右されることなく訓練に集中できます。

スクールのデメリット:受講費用がかかる

スクールの唯一とも言えるデメリットは、受講費用がかかることです。

しかし、これは単なる「出費」ではなく、確実なスキルと安全、そして未来のキャリアへの「投資」と考えるべきでしょう。

費用相場を徹底比較!結局トータルでいくらかかる?

実際にスクールに通う場合、どれくらいの費用を見込んでおけば良いのでしょうか。

| 資格の種類 | 費用相場(初学者の場合) | 含まれる内容 |

|---|---|---|

| 二等無人航空機操縦士 | 30万円~50万円 | 学科講習、実地講習、機体使用料、テキスト代、夜間・目視外の限定変更 |

| 一等無人航空機操縦士 | 70万円~100万円 | 学科講習、実地講習、機体使用料、テキスト代、夜間・目視外の限定変更 |

※上記はあくまで目安です。スクールやコース内容によって費用は大きく異なります。

資格取得にかかる費用は、多くの方が気になるポイントです。

以下の記事で、費用の内訳や安く抑えるコツをさらに詳しく解説しています。

▶︎ドローンの国家資格の取得までの費用は?確実の取得するためのポイント3選

▶︎ドローン免許の費用はいくら?最適なスクールがきっと見つかる!

費用だけで選ぶ危険性|「安かろう悪かろう」を避けるには

費用を比較する際に注意したいのが、「安さ」だけでスクールを選んでしまうことです。

相場よりも極端に安いスクールには、講習時間が短い、サポートが不十分、追加料金が発生するといった落とし穴が隠れている可能性があります。

目先の安さにとらわれず、総合的な質で判断することが成功への鍵となります。

後悔しないドローンスクールの選び方|5つの重要チェックポイント

「スクールに通う決心はついたけど、たくさんありすぎてどこを選べばいいかわからない…」

そんなあなたのために、後悔しないスクール選びの絶対にはずせない5つのチェックポイントを紹介します。

後悔しないための見るべきポイント5選

- 料金体系は明確か?(追加料金の確認)

- 練習環境は充実しているか?

- スクールまでの利便性は良いか?

- インストラクターの実績は十分か?

- 卒業生の口コミは信頼できるか?

この5つはしっかり確認しましょう!

それぞれポイントを詳しく解説していくよ

ポイント①:料金体系は明確か?(追加料金の確認)

HPに記載されている受講料だけでなく、入学金、教材費、機体レンタル料、保険料、さらには再試験や補習にかかる費用など、追加料金が発生しないかを事前にしっかり確認することが重要です。

一見安く見えるスクールでも、補講や自主練習に別途費用がかかり、結果的に総額が高くなってしまうケースもあります。

最初に「総額でいくら必要か」を明確に提示してくれる、料金体系がクリーンなスクールを選びましょう。

ポイント②:練習環境は充実しているか?

ドローンの実技試験は、安全装置の一部を切った「ATTIモード」での操縦が求められるなど、非常に難易度が高いです。

そのため、合格レベルに達するまで十分に練習できる環境が整っているかは、非常に重要なポイントです。

- 練習予約は取りやすいか?

- 天候に左右されない屋内練習場はあるか?

- シミュレーターでの練習は可能か?

特に、受講生が多いスクールでは練習予約が思うように取れない可能性もあります。

練習場所が複数あったり、屋内練習場が充実していたりするスクールを選ぶと、計画通りに講習を進めやすくなります。

ポイント③:スクールまでの利便性は良いか?

ドローンスクールは広い土地を必要とするため、郊外に立地していることが少なくありません。

国家資格、特に一等を目指す場合は何度も練習に通うことになるため、無理なく通えるかというアクセスの良さは、モチベーション維持にも直結します。

- 駅から近いか?

- 主要な道路からのアクセスは良いか?

- 送迎バスや駐車場はあるか?

もし気になるスクールへのアクセスが少し不便だと感じたら、送迎サービスの有無などを確認してみましょう。

ポイント④:インストラクターの実績は十分か?

講習の質は、インストラクターの質に大きく左右されます。

単に資格を持っているだけでなく、現場での実務経験が豊富なインストラクターが在籍しているかを確認しましょう。

現場を知るプロからは、テキストには載っていない「生きた知識」や「本当に仕事で使える技術」を学ぶことができます。

無料説明会などで、「総飛行時間はどれくらいか」「どのような現場を経験してきたか」といった質問をしてみるのも良いでしょう。

ポイント⑤:卒業生の口コミは信頼できるか?

インターネットやSNSなどで、実際にそのスクールを卒業した受講生の声(口コミ)を確認することは、非常に貴重な情報源となります。

良い点だけでなく、悪い点についても書かれているリアルな声は、スクールの実態を知る上で大いに役立ちます。

ウェブサイトに掲載されている綺麗な声だけでなく、SNSなどで少し踏み込んで調べてみることをおすすめします。

あなたにとっての「優先順位」を決めよう

ここまで5つのポイントを解説してきましたが、重要なことをお伝えします。

それは、「料金も安く、利便性も良く、練習施設も充実していて、口コミも完璧」という、全てが揃っているスクールは存在しない、ということです。

だからこそ、スクール選びで最も大切なのは、「あなたがスクールに何を一番優先したいか?」を明確にすることです。

- 「とにかく費用を抑えたい」

- 「最高の講師から実践的な技術を学びたい」

- 「仕事で忙しいから、通いやすさが何よりも重要」

あなたがドローンで叶えたい目標を達成するために、どのポイントを重視すべきか。

まずはご自身の優先順位を整理することから始めてみてください。

あなたの不安を解決し、未来を拓く「ドローン塾」が最適な理由

ここまで、国家資格の基礎知識からスクールの選び方まで、詳しく解説してきました。

これらの情報を踏まえた上で、私たちはあなたのドローンキャリアの最適なパートナーとして、株式会社Tech Droneが運営する「ドローン塾」を推奨します。

推奨理由は下記の5つです。

- 「資格を取って終わり」にさせない!業界屈指の”卒業後サポート

- 初心者・未経験者に徹底的に寄り添う「あなたに合った指導」

- 現場のプロが教える「本当に仕事で使える技術」

- 国が認めた信頼性!「国土交通省認定 登録講習機関」

- 総額が最初にわかる!追加料金一切なしの「安心価格」

理由1:「資格を取って終わり」にさせない!業界屈指の”卒業後サポート

多くの初心者が「資格は取ったけど、仕事にできない」という悩みに陥ります。

資格は、あくまでスタートラインに立つための切符に過ぎません。

「ドローン塾」は、この「卒業後の壁」を乗り越えるための強力な仕組みとして、卒業生限定のオンラインコミュニティ「ドロビジ」を用意しています。

このコミュニティでは、現場でのリアルな知識や実践的なスキルを、卒業後も継続的に学ぶことができます。

今なら53,880円お得!

この「ドロビジ」、通常は月額8,980円(税込)の有料サービスです。

「ドローン塾」の卒業生は、なんと半年間無料で参加することができます。

理由2:初心者・未経験者に徹底的に寄り添う「あなたに合った指導」

「ドローン塾」では、受講生の不安に徹底的に寄り添うため、マンツーマンでの指導を基本としています。

あなたの理解度やペースに合わせて、講師が付きっきりで指導してくれます。

また、「仕事が忙しくて、長期間スクールに通うのは難しい…」という方のために、最短2日間で二等国家資格の取得が目指せる「短期集中合宿コース」も用意。

今後の予定

埼玉、名古屋、大阪、愛媛、山口、大分、さらに近日開校予定の東京、札幌、仙台など、全国に広がる校舎で学ぶことができます。

理由3:現場のプロが教える「本当に仕事で使える技術」

「ドローン塾」が他のスクールと一線を画すのは、「資格は入口。ゴールじゃない。」という明確な哲学です。

講師陣は、空撮、インフラ点検、測量など、各分野の第一線で今も活躍する現役のプロフェッショナル。

彼らから語られる現場での成功体験や失敗談は、何よりも貴重な教材です。

その指導の質の高さは、「案件の単価アップに繋がった」といった多くの卒業生の声が証明しています。

理由4:国が認めた信頼性!「国土交通省認定 登録講習機関」

もちろん、「ドローン塾」は、スクール選びの絶対条件である「国土交通省認定 登録講習機関」です。

国の定めた厳格な基準をクリアしたカリキュラム、施設、講師陣が揃っているため、安心して受講できます。

そして、講習を修了すれば、難関の実地試験が免除されます。

理由5:総額が最初にわかる!追加料金一切なしの「安心価格」

「ドローン塾」の料金体系は、非常に明瞭です。

ウェブサイトに記載されている料金には、講習に必要な費用が全て含まれており、後から追加料金を請求されることは一切ありません。

分割払いやローンにも対応しており、経済的な面でもあなたの挑戦をサポートしてくれます。

百聞は一見に如かず!まずは無料説明会・資料請求へ

ここまで「ドローン塾」が最適である理由を解説してきましたが、その本当の魅力は、実際にその目で確かめていただくのが一番です。

「ドローン塾」では、全国の校舎で無料の説明会を実施しているほか、詳細な情報がわかる資料を請求することもできます。

無理な勧誘は一切なし!1分で入力完了

まずは、あなたがドローンで何を実現したいのか、気軽に相談してみてください。

資格取得後の世界|ドローン操縦士の仕事とキャリアパス

国家資格は、あなたの未来を切り拓くための強力な武器です。

この章では、資格取得後に広がるドローン操縦士の仕事の世界と、成功への具体的なキャリアパスについて解説します。

ドローンは稼げる?気になる仕事の種類と年収・単価のリアル

正しいスキルと戦略があれば、ドローンで十分に稼ぐことは可能です。

空撮:テレビ、CM、観光PR、不動産

これまでヘリコプターやクレーンが必要だったダイナミックな映像を低コストで撮影できます。

半日の撮影で5万円~15万円、1日の撮影で10万円~30万円程度が単価の目安です。

インフラ点検:橋梁、鉄塔、ソーラーパネル、屋根

高所や危険な場所での作業をドローンが代替し、安全性と効率を劇的に向上させます。

屋根点検で3万円~10万円、大規模な橋梁点検では数百万円規模のプロジェクトになることもあります。

測量:建設、土木(i-Construction)

建設・土木業界では、ドローンによる3次元測量が急速に普及しています。

小規模な現場で10万円~、大規模になると50万円以上になることも珍しくありません。

農業:農薬散布、精密農業

人手不足や高齢化といった課題を解決する切り札として期待されています。

農薬散布は1ヘクタールあたり2,000円~5,000円程度が相場で、安定した収入が見込めます。

物流・警備・防災など、広がり続けるフィールド

上記以外にも、山間部への医薬品配送、工場の自動巡回警備、災害時の行方不明者捜索など、ドローンの活躍の場は日々広がり続けています。

副業から始めるドローンビジネス|成功へのロードマップ

「ドローンで稼いでみたいけど、いきなり本業にするのは少し怖い…」

そう考えているなら、まずは副業からスタートするのが最も賢明な選択です。

本業の安定収入を確保しながら、着実に経験と実績を積み重ねていく。

そんな、リスクを抑えながら成功を目指せる具体的なロードマップを3つのステップで解説します。

ステップ①:まずは二等資格と特定業務のスキルを習得

最初のステップは、二等国家資格の取得です。

これがないと、ほとんどの仕事は始まりません。

同時に、自分がどの分野で勝負したいのか(例:空撮、屋根点検など)を決め、その分野に特化した実践的なスキルを身につけることが重要です。

ステップ②:実績作りのためのポートフォリオ作成

次に、自分のスキルを証明するための「ポートフォリオ(実績集)」を作成します。

最初は無償でも良いので、知人の依頼を受けたり、許可を得て風景を撮影したりして、質の高い作品をいくつか用意しましょう。

これがあなたの名刺代わりになります。

ステップ③:案件獲得の方法(マッチングサイト、知人紹介、SNS)

ポートフォリオができたら、いよいよ営業活動です。

ドローン専門のマッチングサイトに登録する。

建設会社や不動産会社、映像制作会社などに勤める知人に声をかける。

SNS(YouTube, Instagramなど)で自分の作品を発信し、依頼に繋げる。

地道な活動ですが、一つひとつの仕事を丁寧に行うことで、口コミで評判が広がり、次の仕事に繋がっていきます。

「ドローン塾」なら多様なキャリアへの道が開ける

独力でキャリアを切り拓くのは、簡単なことではありません。

「ドローン塾」が提供する卒業後のサポートは、あなたのキャリア形成において強力なツールとなります。

各分野のプロとのコネクションを活かした就職・案件紹介

「ドローン塾」の講師陣は、各分野の現役プロフェッショナルです。

オンライン交流会や、オフ会を通じて良好な関係を築くことで、彼らが持つ業界内のコネクションから、就職先や案件を紹介してもらえる可能性があります。

これは、他のスクールでは得られない大きなアドバンテージです。

卒業生コミュニティでのリアルな案件共有と協業

卒業生限定コミュニティ「ドロビジ」では、メンバー間でリアルな案件情報が共有されることもあります。

「自分一人では受けきれない大規模な案件を、他のメンバーと協力して受注する」といった協業も生まれています。

孤独になりがちなフリーランスのドローンパイロットにとって、このような横の繋がりは非常に心強い支えとなるでしょう。

よくある質問(FAQ)

ここでは、ドローン国家資格や「ドローン塾」に関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。

-

Q. 全くの初心者ですが、本当に2日間で資格が取れますか?

-

はい。

「ドローン塾」の短期集中合宿コースでは、経験豊富な講師によるマンツーマンに近い指導と、効率化されたカリキュラムにより、全くの初心者の方でも最短2日間で二等国家資格の修了審査合格を目指すことが可能です。

ただし、講習時間外での学科の予習など、ご本人の努力も必要となります。

ご不安な点は、無料説明会で遠慮なくご質問ください。

-

身体検査ではどのようなことがチェックされますか?

-

自動車の運転免許と同様に、安全な操縦に必要な視力、聴力、運動能力などがチェックされます。

多くの場合、有効な自動車運転免許証を提出することで、身体検査の証明とすることができます。

免許をお持ちでない方や、身体的な不安がある方は、指定の医療機関で診断書を取得するなどの方法があります。

-

講習で使用するドローンは自分で購入する必要がありますか?

-

いいえ、その必要はありません。

「ドローン塾」では、講習に必要な機体をすべて無料で貸し出しています。

常に整備された安全な機体で、心置きなく練習に集中していただけます。

卒業後に自分の機体を購入する際も、どの機体を選べば良いか、専門のスタッフがアドバイスいたします。

-

女性でも受講できますか?

-

もちろんです。

「ドローン塾」では、多くの女性パイロットが資格を取得し、様々な分野で活躍されています。

ドローンの操縦に腕力は必要ありません。

むしろ、女性ならではのきめ細やかさや、丁寧なコミュニケーション能力が、クライアントからの信頼を得る上で強みになることも多いです。

安心してご受講ください。

-

卒業後のサポートについて、もっと詳しく教えてください。

-

「ドローン塾」の卒業生は、卒業生限定のオンラインコミュニティ「ドロビジ」に半年間無料でご参加いただけます。

コミュニティ内では、以下のようなサポートを提供しています。

- 各分野の専門家によるオンライン勉強会の開催

- 最新の法改正や業界ニュースの共有

- メンバー間の案件情報の交換や協業のマッチング

- 技術的な質問やキャリアに関する相談への対応資格取得後も継続的に学び、繋がり、成長できる環境が「ドローン塾」の最大の強みです。

-

資格に有効期限はありますか?更新は必要ですか?

-

はい、ドローンの国家資格には3年間の有効期限があり、更新手続きが必要です。

資格の更新方法や必要な講習については、こちらの完全ガイドで詳しく解説しています。

まとめ:さあ、信頼できるパートナーと未来へ飛び立とう!

この記事をここまで読んでくださったあなたは、ドローンが持つ無限の可能性と、国家資格がその可能性を解き放つ鍵であることを、深くご理解いただけたはずです。

この記事では国家資格に焦点を当てて解説してきましたが、「民間資格とはどう違うの?」という疑問をお持ちの方もいるでしょう。

それぞれのメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく比較しています。

ドローン国家資格への挑戦は、単に新しいスキルを身につけるということ以上の意味を持ちます。

それは、これまで見えなかった景色を見るための、新しい未来への扉を開く、大きな一歩なのです。

大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できるパートナーを見つけることです。

あなたの目標達成まで、共に悩み、共に学び、共に歩んでくれる、信頼できるパートナーを見つけることが、成功への何よりの近道です。

「ドローン塾」は、単に資格の取り方を教える場所ではありません。

あなたの不安に徹底的に寄り添い、確かな技術と知識を提供し、そして資格取得の「その先」にあるキャリア実現までを、永続的にサポートするパートナーです。

「資格は入口。ゴールじゃない。」

この哲学こそが、あなたの挑戦を成功に導く、最も重要なコンパスとなるでしょう。

さあ、もう迷っている時間はありません。

まずは「ドローン塾」の無料説明会に参加して、あなたの夢や目標、そして不安な気持ちを、相談してみてください。

その小さな一歩が、あなたの人生を大きく変えるきっかけになるかもしれません。